今日は急遽5時間目に2年生の授業に入りました。授業といっても、図書室での読書ですが。

子どもたちと利用の約束やマナーについて話をしてから図書室へ入りました。

さすが2年生!みんなちゃんと静かに読書ができますね。

でもどこからかボコボコドンドン音がします。静かだからこそ聞こえてくる音です。

その音の原因は机でした。

子どもたちは直径1mちょっとの円卓に4.5人で座っているのですが、その机の脚の長さが違っているので音を立てて動いているのでした。

脚の長さを調整するために椅子ごと退いてもらって円卓を縦にしました。

すると、静かにしながらもその円卓が立ったことに子どもたちが目を輝かせていました。

日頃目にする机の状態じゃないことが楽しいようです。

大人にしてみたら、なんてことない状況ですが、子どもたちの感受性には刺激があったようです。

この感受性なら良いも悪いも毎日が刺激的ですね!

またひとつ低学年の子どもたちを理解することができました。

文責 校務主任

あいにくの梅雨空ですが、3年生は校外学習の日です。

市内見学で市役所と給食センターを見学します。給食センターの見学は9:00からなので作っている様子を見学できるのではないでしょうか。

学校の中だけではわからない、学校に関わる仕事をしている人たちをしっかり見て学んできてほしいですね!

行ってらっしゃい!

文責 校務主任

本日は2年生と特別支援学級の水泳指導の2回目です。

朝から特別支援の教室をのぞいてみました。

あすなろ学級では、担任の先生の忘れ物チェックをしていました。せっかく現場へ行っても忘れ物があって入れないのは残念ですからね。荷物は最小限に必要な物のみをバッグに詰めていました。

どんぐり学級では、早々に荷物を準備して、きちんと着席しています。落ち着いていますね。担任の先生が健康観察を行い、体調をしっかり確認していました。

「水は怖くないかな」とみんなに聞いてみたらみんな大丈夫なようです。楽しんできてくださいね!

いってらっしゃい!

文責 校務主任

若い先生を中心に毎朝、外で子どもたちを迎え入れています。

先生たちの元気なあいさつに子どもたちも笑顔であいさつしています。

昇降口では昨日から緑化委員会が緑の募金活動をしています。「募金お願いします!」と子どもたちの元気な声が聞こえてきます。

天気はどんよりですが、元気な声がたくさん聞こえると気分が晴れやかになりますね!

オレンジキッズのみなさん、今日も1日頑張りましょう!!

文責 校務主任

本日は朝から蒸し暑い日です。子どもたちにあいさつするために外に出たところ、先週、緑化委員会が植えてくれた花の元気がありません。

昨日今日の日照りのせいで萎れかかっていました。これは!と思い、急いで水やりをしながら子どもたちを迎え入れました。

登校してくる多くの児童の顔から汗が吹き出していて、子どもたちもいささか元気が・・・。

でも「目を見てあいさつしようぜ!」と声をかけたら多くの児童が顔を上げてあいさつしてくれました。

校舎に入ると涼しい教室が待っています。温度の急激な変化は体調に響きます。子どもたちにはしっかりと汗を拭きとって生活するように指導していきます。

文責 校務主任

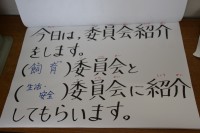

本日朝にZoomによる児童集会を行いました。

今回は飼育委員会と生活安全委員会の発表です。

飼育委員会は全員で学校で飼っているウサギの「ムギ」とモルモットの「オレオ」へのえさのあげ方やゲージに近づくときの注意について説明がありました。

2匹とも人が好きでケージの前を通ると、寄ってこようとしたり、かわいい鳴き声を聴かせてくれたります。

生活安全委員会はあいさつについての発表でした。東小アンパンマンが登場し、あいさつの大切さを教えてくれました。

昨日の一斉下校の際に、交通少年団の児童が「指導員さんがあいさつしても返していない」とみんなに伝えていました。

あいさつは人と人との心をつなげる、もっとも簡単ですごく有効な行為だと私は思います。

地域の方やボランティアさん、学校の先生などたくさんの人と心をつなげるあいさつができるように話をしていきたいと思います。

文責 校務主任

先々週の月曜日から教育実習生が本校で実習を行っています。

3年生のクラスに入り、3週間、朝からずっと子どもたちと一緒に過ごしました。

3年生の子どもたちにも早いうちから打ち解けて、子どもたちと一緒に遊んだり、おしゃべりしたりする姿をよく見ました。

また、研究授業のプレッシャーで眠れない夜を過ごし、目を赤くして登校したこともありました。

私は見に行くことはできませんでしたが、立派に頑張っていたそうです。

今日は一斉下校ということもあり、最後のあいさつを全校児童の前で行い、子どもたちからの暖かい拍手であいさつは終わりました。

学校現場の楽しさや難しさを少しでも学んで、これからの人生に役立ててほしいと思います。

「できるかできないかよりやるかやらないか」いろんなことにチャレンジして幅の広い教員を目指してくださいね!

お疲れさまでした!

文責 校務主任

本日4年生は図工の授業でコロコロガーレ大会を行いました。

8回の授業で図案の作成から組み立てまで自分で考えて作りました。

作ったコロコロガーレをみんなで共有し、それぞれの面白さを見つけました。

「創造する力」はこれからの「生きる力」につながります。

これからの時代は答えのない多様な世の中です。教えてもらうだけでなく、自分で考えて答えを見つけることは大切な力ですね。

私は図工の授業をしながらそんな大それたことを考えていました。

文責 校務主任

本日5時間目に4年生を対象に牧阿佐美バレエ団によるワークショップを行いました。バレエの歴史から始まり、バレエの美しい姿勢とはどういうものか、足先の曲げ伸ばし、前屈をみんなで音楽にのせて行いました。

さすが小学生!まだまだ、みんなやわらかいですね。

私も昔は・・・。そんなことはどうでもいいですね・・・。

さすがはプロです。日々のレッスンの賜物です。華麗な動きに思わず目を奪われてしまいました!

このような本物の芸術にふれることは、子どもたちの情操教育にとって大変有意義なことですね。

来月の5日には、4.5.6年生を対象に「ドン・キホーテ」の公演を鑑賞します。

その際もぜひ、生きた芸術にふれて感受性豊かに刺激を受けてほしいものです。

文責 校務主任

今日はあいにくの雨です。東海地方も梅雨入りしそうですね。

そんな中、2年生と特別支援学級の水泳指導の日です。

雨なので、運動場にバスをつけず来賓駐車場からの出発になります。ワクワクな様子で笑顔もたくさん見られます。

職員室の横を通るときに「行ってらっしゃい!」と手を振っていたら、大勢の子どもたちが「行ってきます!」と言って振っている手にハイタッチしていきました。

かわいらしいですね!

違う環境での学習、しっかりと楽しんできてください!

行ってらっしゃい!!

文責 校務主任

今年度よりクラス数が増えたことで、昨年度までコンピューター室だった部屋を2つの普通教室に改築しました。

その関係で1部屋の特別教室仕様だったエアコンを2部屋分のエアコンに改修をしました。

新しいエアコンで配管なども新しくしたので、暑い夏がきても教室の環境は快適(のはず)です。

いつも元気な1年生も新教室で快適に過ごせそうです!

文責 校務主任

朝から1年生が水泳指導に出発していきました。私が少しバタついていたので見送りができませんでしたが、すでに水着一つになっていた子や、ゴーグルをはめて出発していった児童もいたそうです。楽しみとやる気が格好に出ていますね!安全に楽しんでいってらっしゃい!

文責 校務主任

1年生は生活科で「がっこうたんけん」をしています。学校の施設や担任の先生以外の先生がどんな仕事をしているのか各学級でインタビューにまわりました。

私も「せんせいはどんなしごとをしていますか?」と聞かれ、「たーくさん、いろんな仕事をしています」と答えました。「どこでしごとをしていますか?」の質問には、「学校のすべての場所で仕事をしています」と答えておきました。子どもたちは何が何やらわからない様子だったので「学校の建物や学校の物を壊れたり、使えなくなったりしたら、それをどうするか考える人です」と答えておきました。

覚えたばかりのひらがなを丁寧にインタビュー用紙に書いている様子は、1年生の初々しさを感じさせます。学校のたくさんのことを知って学校のことをもっと好きになってほしいと思います。

文責 校務主任

本日、放送朝会を行いました。校長先生から「ポジティブシンキング」について話がありました。

新聞に掲載されていた小学生の作文を紹介しながら、前向きな考え方と、安心できる言葉掛けの内容でした。

不安な時はどうしてもネガティブな言葉が浮かんできますが、そんな時こそ前向きな発想で乗り越えていきたいものです。

また、不安を抱えている友だちにも前向きで、元気の出る言葉をかけたいですね。

今日の話は子どもだけでなく、我々大人にも大切な話でした。

保護者の皆様、詳しい内容はご家庭でぜひお子様に聞いてみてください。

文責 校務主任

本日は3年生の水泳指導が最終回でした。高学年同様に泳力検査を行い、最大25m泳げるか確認しました。みんなやりきった表情で帰ってきました!

長年体育の教師をやっていて思うのは、水泳はとても大切な学習だということです。まず第1に命を守ることにつながります。速く泳ぐことも大切ですが、何かの災害などの時に長く浮いていられることは命を守る、助けることになります。

また、泳ぐ・浮くということができれば慌てずに行動ができます。浅瀬(ひざ下)で溺れる人は泳げないでないだけでなく、パニック状態になり、鼻や口から水が入り三半規管に支障をきたしバランス感覚が取れず溺れるそうです。泳げる人もそうなりますが・・・。

そして水泳は全身運動だということです。陸上より水中は水の抵抗を受け全身を使うことで運動量は上がります。その運動は手先から足先までの身体の隅まで意識することができ、繊細な運動の感覚を養うことができます。

今年度は水泳の授業ができて本当に良かったと思います。ぜひ来年も継続してできる世の中になっていることを切に願います。

文責 校務主任