梨の木小学校区家庭教育推進委員会の主催で上記の催しが行われました。学区の方々がお世話してくださったサツマイモを掘った後、防災体験を行いました。消化器体験や仮設トイレの説明、パイプ椅子を使ったベッドの作り方など、参加された方々はいろいろなブースを回っていました。また、温かいお汁やアルファ米の炊き出し、缶バッチプレゼントやクイズに楽しみ、最後にみんなで掘ったサツマイモをお土産にもらって帰りました。万が一の災害に備え、体験活動を企画していただいた家推の皆様、畑を管理していただいている地区の方々に感謝いたします。

11月11日(土)10:00~12:00頃までなしっこサポータズ7名のお力をお借りして中庭のガラス窓、両面の清掃を行いました。蜘蛛の巣や汚れが落ちてきれいになりました。ありがとうございました。次回は、卒業式前に行う予定です。

11月3日(金)に、日進市民会館 大ホールにて、第24回日進市バンドフェスティバルが開催されました。梨の木小金管バンド部は、午後の部の3番目に「栄光の架け橋」と「Premium Brass Selection 【Official 髭男dism 編(宿命~Subtitle)】の2曲を演奏しました。例年2月に開催してきたこのフェスティバルを11月に変えたのは、小学校が運動部の市内大会に時期を合わせるためであり、中学校が文化祭のために練習してきた曲を披露できるためでもあります。部活動の活動時間は少なくなっている中、どの学校も精いっぱい練習の成果を出すため、指揮者に集中するその表情は何ものにも変え難いものを感じました。

梨の木小の金管バンドは、夏休みに何度か練習にお邪魔したときとは別のバンドのように感じるほど成長していました。なかなか練習時間を十分に取れない中、楽器を初めて演奏する4年生が加わり、どんな演奏になるのか心配しましたが、とても上手になっていました。子どもたちの無限の可能性を感じました。この立派なホールで演奏できたことを大人になっても思い出してほしいと願っています。保護者の皆様、本番当日の子どもたちの送迎のご協力、そして、今までの活動を支えていただき、誠にありがとうございました。

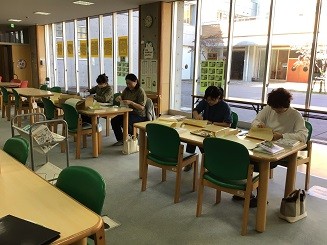

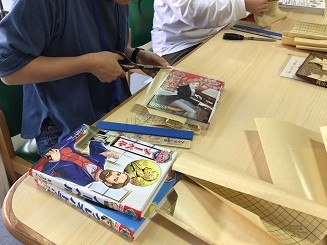

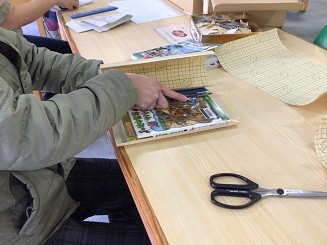

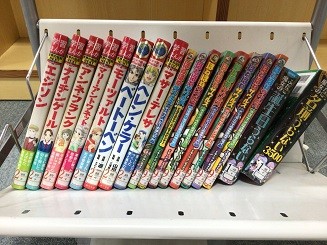

本校は、ベルマークを集めてボランティア委員会で種類ごとに仕分けして集計しベルマーク財団に送っています。このベルマークを集めるための収集箱を学校だけでなく、学区内にあるコープや子育て支援センターや折戸公民館、米野木区民会館に設置させていただいております。そしてこの度、皆様のご協力のおかげで70冊の本をベルマークで買うことができました。その本を図書館に並べるためには、より末長く貸出ができるよう、カバーをする必要がありました。そこで、保護者の方に図書館のブックカバーフィルムかけボランティアを呼び掛けたところ、13人も参加可能と返答をいただきました。その中から、4日とも都合の良かった4名の方にお越しいただきました。当初は、4日間取り組む予定でしたが、とても手際がよく3日間で作業を終了することができました。本当にありがとうございました。

また、本校では、保護者の皆様や地域の皆様にお手伝いいただきたいことを呼び掛けてまいりますので、ご都合のつく限り、そして興味を持ったことに参加していただければ幸いです。

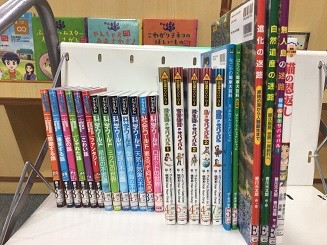

この作業をするために、「はるこちゃん」という定規にスポンジがついたグッズが活躍していました。とても使い勝手がよさそうで、ちょっとしたアイデアでこんなにも使いやすくなるのだと感心しました。カバーフィルムを貼った本は「サバイバルシリーズ」「ドラえもんシリーズ」などです。どれも、子どたちに人気のあるシリーズです。これは、図書館補助の先生が、梨の木小の図書館で一番人気のあるシリーズを選んでくれました。あと少しで図書館にお目見えします。楽しみにしていてください。

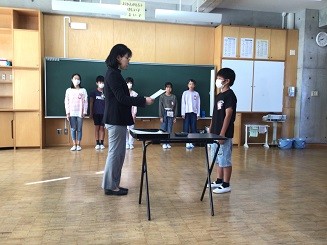

23日朝にZOOM朝会が行われました。そこでまず、全国敬老キャンペーン"あいち"において、「おじいちゃんおばあちゃんに贈られた手紙」が感謝の気持ちがこもったすばらしいものだったと選ばれた3人と、「社会を明るくする運動」作文コンテストで受賞された3人が表彰されました。これは、1学期の授業中に書いた「おじいちゃん、おばあちゃん宛の手紙」(4年生)、「社会を明るくする運動作文」(5・6年生)を、それぞれ愛知県モラロジー協会と市役所へ提出し、選ばれたのです。

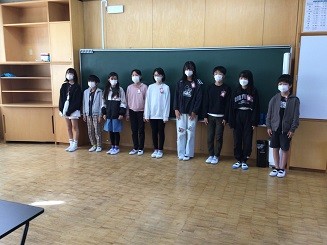

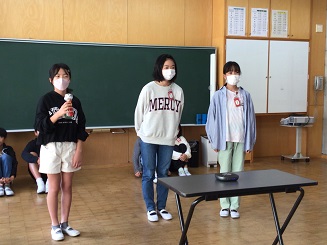

表彰の後は、3~6年生の後期学級委員と後期委員会の委員長か任命されました。どの子も、これから新たな役割を全うしようと、意欲に満ちた表情で任命書を受け取りました。それぞれ、どんな学級にしたいのか、どんな委員会活動を展開したいのか自分たちで意志をもって取り組んでもらえたらうれしいです。また、全校の皆さんも任命された人たちに協力し、盛り立てて「笑顔あふれる学校」を共に作っていってほしいと願っています。

【壮行会】

朝、児童会による壮行会がZoomで開かれました。サッカー部、バスケットボール部、金管バンド部の部長・副部長が児童会のインタビューに答え、球技大会やバンドフェスティバルに向けての意気込みを発表しました。日頃の練習の成果が発揮されることを期待します。

【育樹祭に出席する代表者挨拶】

「日進市を食べる学校給食の日」のために来校された、日進市教育委員会(学校教育部長と生涯教育部長)の方に、みどりの奨励賞(国土緑化推進機構理事賞)を受賞し、活動内容発表のために育樹祭に出席する代表児童が挨拶をしました。

【日進市を食べる学校給食の日】

日進市では「地産地消」を掲げ、地域で収穫したものを給食に提供しています。19日(木)は「日進市を食べる学校給食の日」とし、市内で獲れた里芋や日進産いちじくジャム入りカップケーキが給食に出ました。日進市教育委員会の方が一緒に給食を食べました。また、市の広報課の方、中日新聞社の方も取材に見えました。5年3組の見事な食べっぷりに取材された方は驚いていました。

【校長先生の特別講座】

「なしっこ公開日」に向けて急遽校長先生が5年生の合唱指導。みんな真剣に楽しくピアノの伴奏に合わせて練習をしていました。本番が楽しみです。