1・2時間目に4年生が福祉実践教室で様々な体験をしました。体験の内容は、車椅子・ガイドヘルプ・点字・手話の4つのうちの一つでした。皆、自分で興味のあるものを選んで体験していたため、とても積極的に取り組んでいました。体験の前に「人を助けるときには、必要以上に手助けをしない。どんな助けを求めているのか見極めることが大切」と講演で学びました。この学びと体験を今後に生かしてもらえたらと思います。

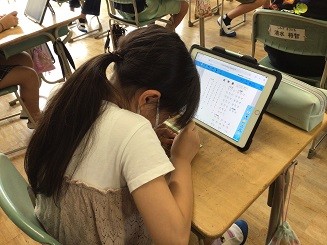

点字…点字ブロックを使って点字を打ちました。黒板に貼られた例やタブレットで示された表を見ながら「なしのき」と打つことができました。

手話…講師の先生が手話でなく、口の形を見て「たまご」と「たばこ」を間違えて買い物をしてしまった体験を話してくれました。「べんとう」と「べんきょう」等たくさんの手話を学びました。

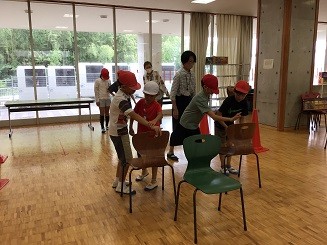

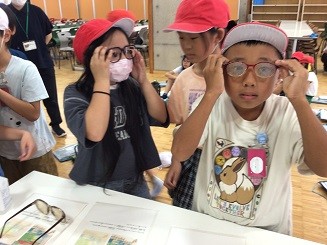

ガイドヘルプ…帽子を使って視界を遮り、もう一人がガイドヘルプとして椅子に座らせる体験をしていました。また、白内障になったら視野がどうなるかも眼鏡を使って体験しました。

車椅子…マットを使って段差を作り、コーンを障害物にして、車椅子に乗る人・押す人の立場を体験しました。皆、車椅子に乗る人が怖い思いをしないよう、優しく押していました。

本日、3年生が校外学習で「日進消防署」に行きました。出発前の様子を見ていると、先生の話を真剣な表情で聞いており、学ぶ姿勢がとてもよくできていると感じました。そして、帰ってきた後、先生方に消防署での3年生の様子を聞いたところ、真剣に消防士さんの話を聞いたり、色々なものに興味をもって質問をしたりとたくさんのことを学んでいたと教えてくれました。3年生は、日進市内の施設に数回出掛けますが、安心して送り出せるように成長しています。

下校時に、「どうだった?」と声を掛けると、「面白かった」とたくさんの子たちが答えてくれました。その後、「消防車がすごかった」「9000リットルも水が入るんだって」「でもすぐになくなっちゃうんだって」「救急車も見れた」「はしご車は、30メートル伸びるんだよ。マンションの10階まで届くんだよ」と教えてくれました。矢継ぎ早に見てきたことや学んだことを口にする姿を見て、どの子も伝えたくて仕方がないのだと感じました。学校を出て、実際に自分の目で見て聞いて学ぶことができたことは、子どもたちにとって学びの効果は絶大だということを実感しました。

日進消防署の方々には、とても丁寧に説明していただき、優しく接してくださり大変お世話になりました。ありがとうございました。

本校4年生の 吉川 遥輝さん が、第39回JPTAピアノ・オーディション全国大会J2部門において、優秀賞を受賞され、市長を表敬訪問しました。日進市のホームページに紹介されていますので、下記のリンク先から是非ご覧ください。ホームページの写真に一緒に写っているのは、お兄さんの 恒希さん 梨の木小学校の卒業生です。遥輝さんのお話によると、今も次のコンクールに向けて目下練習中だそうです。手を見せてもらいましたが決して大きくなく、4年生なのに6年生まで参加する出場するコンクールに挑戦するその意気込みにエールを送りたくなりました。ピアノは大好きだそうで、お兄さんと交代でピアノに向かう時間をとても大切にしているのだと感じました。

「好きこそものの上手なれ」とよく言われますが、自分も教員になってから、何かを好きになった子どもが夢中になって練習することで、大人が想像している以上に成長する姿を幾度となく見てきました。明後日から始まる夏休みに、なしっこの皆さんが、夢中になれる好きなことを見つけて目一杯取り組み、一回りも二回りも成長することを願ってやみません。

日進市ホームページのリンク

昨日は、個人懇談会中に天気が急変して嵐のようになり、大変な思いをされた方がたんさんおみえになったと思います。そんな中、先生と一緒に窓を閉めていただいた保護者の方がいらっしゃったと聞きました。ありがとうございました。

今日は、久しぶりに「暑い、暑い」と言わなくても済んだ一日でした。このところ、毎日のように多くの体調不良者とケガ人でにぎわっていた保健室が、今日は開店休業状態で平和な一日でした。実は、養護教諭が、給食を時間通りに食べられる日は数少ないのです。誰かが調子を崩したり、ケガをしたりして来室し、常に対応に追われています。そのため、他の職員が代わりに付き添ったり、保護者に連絡を取ったりしています。来年度からは、全校児童数が130名ほど増え、750人を超えそうです。来室した児童に即対応できるよう養護教諭の先生が二人になれば良いのに、と願わずにはいられません。しかし小学校は、全校児童が850人を超えないと養護教諭は二人にならないのです。だからこそ、丈夫な体づくりをしてほしいです。夏休みにも体幹トレーニングができるようにチェックカードを作りました。児童の皆さんには、ケガをしにくい体づくりに励んでほしいものです。

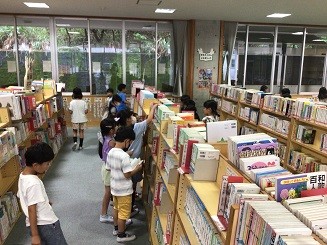

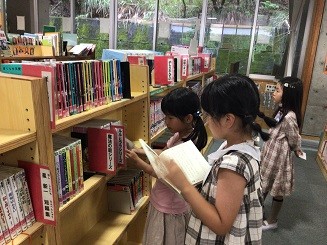

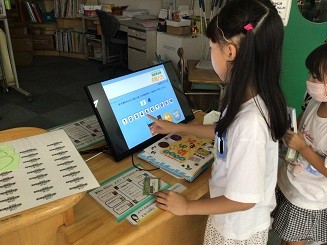

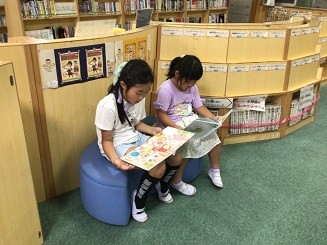

今日は、授業の様子を紹介します。図書館で夏休みに読みたい本を借りる場面と、5年生の体育の授業の様子です。

本を選ぶ場面では、すぐに2冊選んでいる様子が伺えました。中には、宇宙が好きなんだけど借りたいものが無かったと残念そうにしていた子、恐竜の本を手にしてうれしそうにしていた子、シリーズものを手に取って1年生のときに借りたものの続きだと説明してくれた子、みんな本が大好きなんだと伝わってきました。

体育の授業の様子。ソフトバレーボールを使っての場面です。とても楽しそうでした。