水泳の授業は、子どもたちにとって楽しみの一つでもあるようです。職員室にいると、プールの歓声が聞こえてくるのですが、この日は普段よりも一段と大きな声が聞こえてくるので、どんなことをしているのか気になって見に行きました。そうしたら、みんなで流水プールのような流れを作っては止まり、逆走してまた流れを作りながら楽しんでいました。もう既に今年度のプールの授業を終えた学年もありますが、残り約1週間、熱中症に気を付けながら学校生活を楽しんでほしいです。

同じ方向に歩いていると自然と流水プールのようになり、大喜び。すると突然先生から「ストップ」の声が。

次は、「今までと反対周りであるくよ」の指示が…

先生がバケツを使って水をかけてあげていると、子どもたちが集まってきました。

一度全員プールから出てトイレ・お茶休憩をはさんで2つのグループに分かれました。

こちらのグループは、「あっぷっぷー」で顔をつける練習です。すぐに顔を上げる子、なかなか付けられない子、様々でしたが、水の怖さと一生懸命闘っている姿を見ていると、自然と応援したくなりました。

もう一方のグループは、ビート板を使って何往復もしていました。中には顔をつけて泳いでいる子もたくさんいました。水泳の授業が終わると、給水を止め、薬品を入れて水質を保つことはしないため、プールには入ることができませんが、また来年の授業を楽しみにしてもらえたらと思います。

今日は、児童会が企画した「なしっこフェスティバル」が開催されました。「なしっこフェスティバル」は、異学年グループ「なしっこ班」で毎年取り組んでいます。この行事を通して「人とのかかわりを通して、自分や友達の良さに気付き、他者を思いやり互いに高め合える」児童になってほしいというねらいがあります。

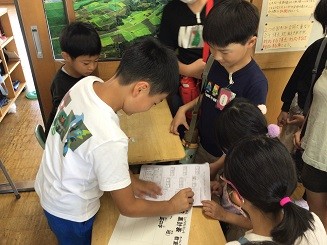

このフェスティバルは、まず事前に6年生がなしっこ班でどんなゲームをするのか考えます。条件は簡単にできるもの、大がかりな道具を必要としないものです。当日は、3交代制で行われ、1班が教室で店を開くようにゲームを運営し、残り2班が校内をなしっこ班で回ってゲームをして楽しむことになっています。そして、ゲームの成績が良いと金シールがもらえます。後日、たくさんお店を回れた班、金シールをたくさんもらえた班、たくさんお客さんを呼び込んだ班が後で児童会に表彰されることになっています。

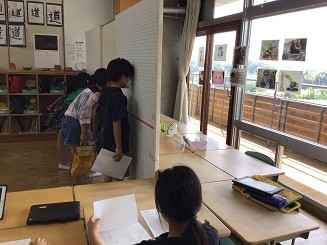

子どもたちのアイデアがあまりにもたくさんあり、素晴らしかったため、ついつい写真を撮り過ぎてしまいました。手作りの遊び道具、タブレットを使ったクイズなど、何一つ同じものがありませんでした。また、上級生が下級生をリードする姿や、自分の役割をしっかりとこなす姿等、普段の授業では見られない頼もしい姿がたくさん見られました。

上の2枚は、掲示用のパネルの穴から、向こう側に何の写真が貼ってあるか当てるゲームです。

体育館から持ってきたコーンに、新聞紙で作った輪を投げています。的が大きくて入りやすいはずですが…なかなか難しそうでした。次は、中身を見ないで手で触ったものを当てています。

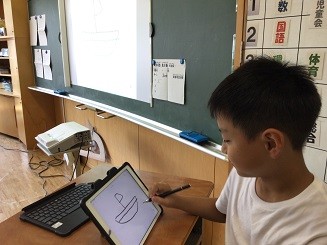

割りばしの鉄砲で輪ゴムを飛ばし、的を倒すゲームです。真剣な表情が良いです。そしてタブレットのKeynote(キーノート)を使って左右どちらのマークが正しいか当てるクイズがありました。このマークの画像はどうやって作ったのでしょうか?

ペットボトルボーリング、水を入れてあるためすぐには倒れません。よく考えてあります。そして、タブレットに絵を描いて仲間に当ててもらうクイズです。仲間に当ててもらって思わず笑みがこぼれていました。

紙コップとトランプを使ってどれだけ高く積めるかのゲームとバラバラになった文字のカードから単語を作るゲームです。

上の写真は、シールを貼っている場面と、ゲームをする前にワークスペースで説明をしている場面です。学年によって役割があり、それぞれ与えられた役を責任をもって取り組んでいました。

他にも紹介したいゲームや場面がたくさんありましたが、泣く泣く以上で紹介を終わります。今年の経験が、また来年に繋がれていくことを期待しています。

梨の木小学校は、令和2年度より「梨の木小みどりの少年団」として活動しています。団員は全校児童です。このみどりの少年団とは「次代を担う少年少女が、緑とのふれあいをとおして、緑に親しみ、緑を守り育てる心を養うと同時にその活動を通じて、緑化思想の高揚と正しい緑の知識を身につけるとともに広く自然を愛し、そして自らの社会を愛する豊かな人間に育つことを目的にみどりの少年団を育成する」ことを目的に全国各地で結成されています。

梨の木小みどりの少年団は、校舎の隣にある学習林や広大な畑、校舎の中庭を利用して各学年の総合学習や生活科、委員会活動等で自然環境に関する学習活動に取り組んでいます。その活動について「令和4年度愛知県みどりの少年団交歓会」で紙面発表したところ、公益社団法人愛知県緑化推進委員会より特選・会長賞をいただき、愛知県の代表として全国緑の少年団活動発表大会に推薦していただいていました。

そしてこの度「令和5年度 みどりの奨励賞(国土緑化推進機構理事長賞)」を受賞し、全国で選ばれた五つの団体の一つとして全国育樹祭併催行事として行う発表大会にて活動内容の発表をさせていただくことになりました。この発表大会には、児童2名が出席することが決まっています。そこで、梨の木小みどりの少年団(全校)の代表として発表したい人を6年生から募り、スピーチのオーデイションを行うことにしました。たくさんの希望者が出てくれることを期待しています。

育樹祭ポスター.pdf

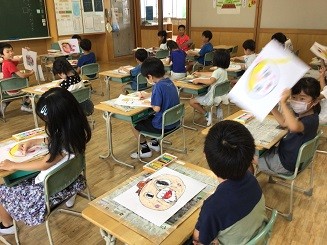

先週、授業中教室にお邪魔して様子を撮影させてもらいました。1年生で絵を一生懸命描いているクラスがありました。何を描いているのかはっきりと分かる子もいれば、「これはだれだ?」と聞かれて、恐る恐る「猫かな?」と言わざるを得ない子も…。国語で「おおきなかぶ」という教材があり、その登場人物のお面を作っているそうです。隣のクラスに行くと、そのお面をかぶって自分で描いた登場人物の役になって教科書を音読していました。中にはセリフだけでなく、登場人物になりきって振付までつけている子もいました。

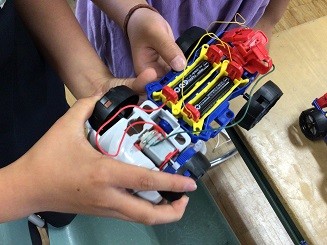

1年生の教室をのぞいた後、4年生の教室に行くと、何やら車の模型?!のようなものを持った子どもたちに出会いました。「それは何?」と聞くと、自分たちで作ったのだと口々に言っていました。話をよく聞くと、直列つなぎと並列つなぎの学習のために作ったのだそうです。ペアを組んで、直列と並列にそれぞれつないだ車を作り、どちらが速く走るかを実験していました。その時の様子を紹介します。

誰もいない理科室前の廊下で二人ずつ(直列つなぎと並列つなぎ)で競争です。

中には、斜めに進んでしまい、思うように走ってくれない車も…。

直列と並列、どちらが威力があったでしょうか。

子どもたちに、直列の方が速かったと教えてもらいましたが、車の上にどのように配置したかで、真っすぐに進めず、苦労した人が多かったようです。最後は電池の載せ方を変えて走らせていた子もいました。

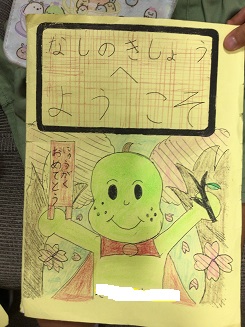

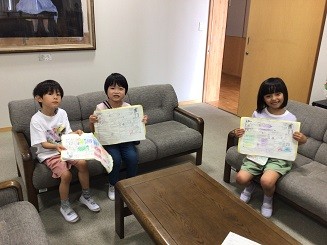

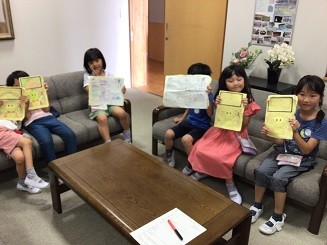

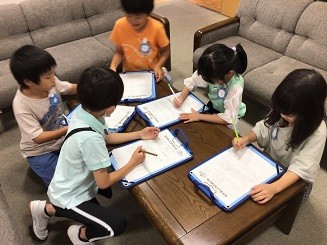

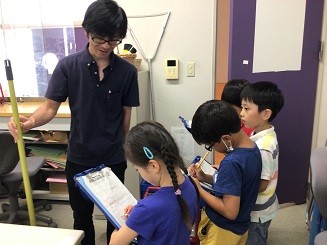

1年生はこの二か月間、6年生が作ってくれた校内の地図を手に持って校内探検をしてきましたが、今週で終了となります。最終週となった今週は、各自で考えた質問を携え、いろいろなところを訪問しています。校長室には、昨日も今日も1年生が訪ねてきてくれました。質問は「どうして校長室は職員室とつながっているのか」「何で校長室に花があるのか」「校長先生の仕事は何ですか」などでした。その質問に答えると、学んだばかりのひらがなで、探検バックに挟んだ用紙に一生懸命書き込んでいました。この約三か月の間にたくさん書けるようになったのだと感心させられました。

1年生が手に持っているのは、6年生が作ってくれた校内の地図です。表紙もきれいに色を塗ってくれています。この冊子には、梨の木小学校の地図が描かれており、全ての場所の名前をひらがなで記してあります。

質問するときは、探検バッグに用紙を挟んで回りました。みんな一生懸命質問の答えをひらがなで書いていました。すると「を」や「わ」に苦労している姿も…。中には、「ん」は重ならなくてはいけない部分がある、と言って何度も書き直した子もいました。そんな姿を見て、いつまでも丁寧に書く姿勢を持っていてほしいと思いました。

朝から雨の日は心なしか憂鬱な日となりますが、子どもたちはどうでしょう。25分放課に様子を見に行くと、楽しそうに過ごしています。雨が降った後は運動場で遊べないため、教室でどんな過ごし方をしているのか覗きに行ってみました。すると、子どもたちなりに楽しむ方法を見つけて過ごしている様子が見られました。

昇降口の下駄箱の上に赤旗がある時は、運動場で遊べません。

5年生の教室の様子を紹介します。雨の日は、各クラスに配付されているトランプで遊べます。

トランプをしている様子を撮っていたら、女の子たちに呼ばれて…

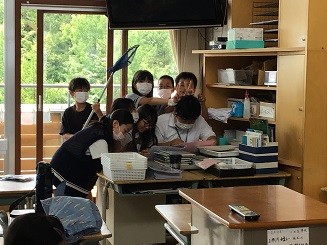

そして、何か賑やかだな、と思って教師机のほうを見ると…

そして、ワークスペース(廊下)に出るとステキな図工の作品が掲示されていました。「でこぼこの絵」は、1枚の画用紙を自由に切って貼りつけて色付けする作品です。