いよいよ令和4年度のスタートです。

感染防止対策のため、始業式は各教室でのTV放送です。

ZOOMで児童会の任命式を行いました。続いて、TV放送にて始業式(担任発表を含む)を行いました。

始業式での話は以下のようです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

皆さんに2つのことをお話します。

○ みんながいい気持ちになる 明るく元気なあいさつをしましょう。

あいさつは 自分だけじゃなくて周りの人たちも、いい気持ちにしてくれます。あいさつをするのは、先生たちだけでなく、おうちの人、地域の方、学校にくるお客さん、友達、いろいろたくさんいます。ぜひ、みんなの方から進んであいさつをしましょう。なかには会釈をしてあいさつしている人がいますが、とっても感じがいいです。ぜひ、明るく元気なあいさつがあふれる赤池小を目指したいと思います。

○ みんなの 笑顔を大切にして学校生活を送りましょう。

みんなが楽しく明るい気持ちで学校に来ることができるように、相手の気持ちを考えて行動しましょう。周りで困っている人がいたら優しいことばを掛けてあげてください。人の嫌なことを言ったりしたりすることは絶対にしないようにしましょう。優しい気持ちを大切にしてください。また、ルールやマナーをしっかり守り、みんなが気持ちよく生活できるようにしましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その後、学級活動。その途中、地震があり校舎が揺れました。すぐに先生たちの指示で机の下にもぐり、身を守る行動をとりました。私語なく、行動できている姿には感心しました。日頃の訓練の成果ですね。

今日は入学式です。入学式日和の天気になりました。

176名の新入生の子たちが赤池小学校に入学しました。楽しみにしていた子もいれば、ちょっと不安な子もいるかと思います。困ったことがあれば、上級生の子たちや赤池小の先生たちが助けてくれますので、明日から安心して学校に登校してきてくださいね。

1年生の保護者の皆様、お子様のご入学、おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。

入学に際しまして、何かと心配な点も多かろうと思いますが、いつでも担任や学校にご相談ください。私たちも困ったり迷ったりしたら、皆様に相談させていただくこともあると思います。

保護者の皆様と一緒に、子どもたちの健全育成のために歩んでいける赤池小学校でありたいと思っています。どうぞよろしくお願いたします。

明日は、いよいよ令和4年度入学式です。

新6年生が登校し、入学式の準備を行いました。最高学年としての今年度初めての活動です。

新6年生の子たちがしっかり活動してくれたおかげで、準備は大変スムーズに進みました。明日の入学式準備は万全です。

天気も良さそうです。敷地内の桜の花もきれいに咲いています。新入生の子たちの入学をお待ちしています。

桜の花も咲き、4月から皆さんが登校するのを待っているようです。学校では、皆さんが安心して来られるように入学式や始業式に向けて準備を進めています。

わくわくしている人もいれば不安を感じている人もいるかと思います。不安やなやみを抱えている皆さんへ文部科学大臣からメッセージが届いています。ご覧ください。

文部科学大臣メッセージ.pdf

赤池小にあるサクラが今にも開花しそうです。この週末には、かなり咲き進むことでしょう。満開は来月始め頃でしょうか。最近は「卒業式にサクラ」というイメージでしたが、今シーズンは「入学式にサクラ」でいけそうです。入学式に「サクラにランドセル」の写真が撮影できそうです。

下校時に多くの子供たちが元気よく手を振って「さようなら」「一年間ありがとうございました」「また来年、よろしくお願いします」と言ってくれました。うれしかったです。

保護者の皆様、地域の皆様、赤池小を応援してくださる皆様、一年間ありがとうございました。

さあ、ゆけ明日へ赤池小学校!

本日は令和3年度修了式です。ランチルームからZoomでの式です。1年生から5年生、特別支援学級の代表に修了証を渡しました。

校長の言葉としては大きく3つ。①先週の卒業式、とても立派だったこと、②6年生の姿を思い浮かべ、「あいさつの赤池」「うたの赤池」「あそびとあんぜんの赤池」をしっかりと受け継ぎ、赤池小を日本一の学校にしていきましょう、③入学してくる新1年生をあたたかく迎えましょう。

その後、1年生と5年生の児童代表による「一年間を振り返って」の発表がありました。一年間の頑張りでできることが増えうれしかったことや来年度ももっと頑張ってさらに成長したいことを発表しました。

赤池小の校訓「未来を拓く」にふさわしい修了式になりました。

先週金曜日に卒業していった6年生の教室は主がいなくなり少し寂しげです。明日の修了式、学級じまいを前にして各教室をまわってみますと、一年間使用した机やイスをきれいにしていたり、学級お楽しみ会や学級レクをしていたりと残り少ない時間を皆で味わっています。私は常々「何をやるかより誰とやるか」を軸にしてものごとを考えていくようにしています。縁があって一年間同じクラスで過ごした仲間といる時間を大切にしてほしいです。

1年生から5年生は金曜日が卒業式そして3連休がありましたので4日ぶりの登校です。5年生を中心とした新たな分団での登校が雨降りで気温も低めというものでしたが、多くの子が元気に登校できました。5年生の子供たちに「今日から赤小ニューリーダー、よろしく」と伝えましたら、「任せておいてください」、「頑張ります」と前向きで力強い言葉が返ってきました。令和3年度も本日を入れて残り3日です。気を引き締めて修了式を迎えたいと思います。

本日、第14回卒業証書授与式を行いました。卒業生は式服にいつもの黄帽子とランドセル。皆さんおしゃれで素敵です。式の途中で雨が降り出しました。卒業していく、さびしさの涙雨でしょうか。

卒業生の皆さん、保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。

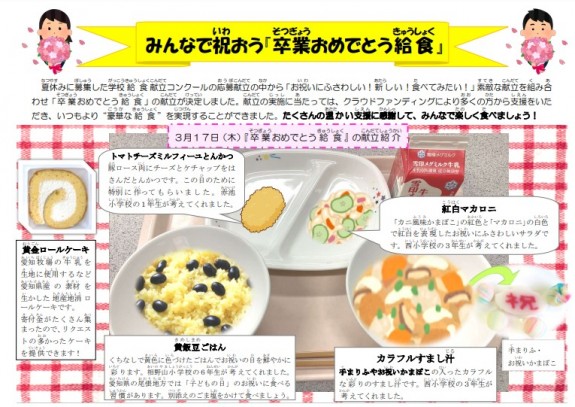

本日の給食は「卒業おめでとう給食」です。日進市給食センターが夏休みに募集した献立コンクールの中から「お祝いにふさわしい、新しい、食べてみたい」ものが選ばれ一つの献立になりました。特に「トマトチーズミルフィーユとんかつ」は赤池小1年生の子供が考えました。今回の取組みにあたっては、クラウドファンディングにより多くの方々からご支援いただきました。多くの思いがつまった大切な給食です。ありがとうございます。

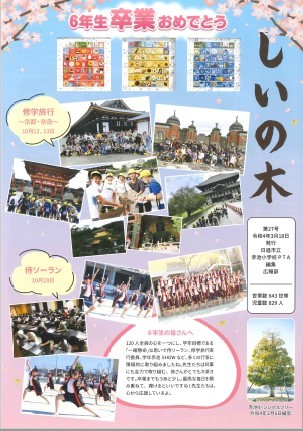

赤池小PTA広報誌第27号「しいの木」が完成しました。お子様を通じて、各家庭に本日配付されます。「6年生 卒業おめでとう」を表紙に、内には1年生から5年生の一年間の取組みを見開き1ページで、そしてまとめとして赤池小PTAの各部の取組みをうまく紹介していただきました。さらに本HPについてもご紹介いただきました。PTA広報部の皆様、ありがとうございます。

明日は卒業式。ですので、今日が1年生から6年生までがそろった分団で登校する最後の日です。風もなく穏やかな朝です。来週からは6年生がいない登下校になります。5年生を中心とした新体制、ニューリーダーよろしくお願いします。

本日も暖かな一日です。おだやかな春の日差しを受けサクラのつぼみが膨らんでいます。来週には、この地方でも開花の知らせがくるでしょう。

今朝、6年生から5年生へぞうきんを渡しました。ぞうきんは、6年生が家庭科の時間につくった手づくりです。「いつまでもピカピカできれいな赤池小でいてください」。明後日の卒業式をまえに、先輩から後輩へのあたたかなメッセージです。

ここ数日、5年生の顔つきがずいぶんと引き締まってきました。最高学年への自覚がそうさせるのでしょう。うれしい限りです。

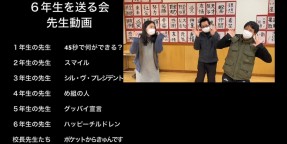

卒業まであと3日。本日1時限目に6年生を送る会を行いました。動画視聴での送る会です。5年生が中心となって、企画・準備・運営と大活躍です。各学年からのメッセージと出し物は事前に撮影してあります。1年生からは「ありがとう」の5文字を頭文字にかわいくメッセージ。2年生からは6年生が2年生の運動会で行った表現運動でメッセージ。3年生からは手話での合唱「おくりもの」でメッセージ。4年生からは構内のいろいろな場所でBTS”ダイナマイト”を踊ってメッセージ。職員からはTickTok風のお祝いメッセージ。5年生からはモザイク画づくりでメッセージ。動画の最後にはR3後期児童会からR4前期児童会への校旗引継ぎ式で締めくくられました。

3学期始業式の校長講話で「卒業式に向けて、赤池小一丸となって盛り上げていきましょう」と話しました。送る会の動画を見ていると、6年生へのお祝いの気持ちと共に、赤池小でいることのよさを味わっていると感じました。とってもうれしいです。