本日、来年度の前期児童会役員の選挙が行われました。

1限目の立会演説会では、16名の立候補者が、それぞれの思いややる気を熱心に述べました。

立候補者は、行いたいイベントや企画を具体的に述べ、本校を今よりもさらに良い学校に変えていく考えを発表できました。

児童会としてやってみたいこと、取り組むべき活動について、一人一人の立候補者が真剣に考えたことがよく伝わり、皆大変頼もしいです。

演説を聞いていた児童も、真剣な面持ちで、中には時折うなずくような相槌を示しながら聞くことができ、演説後には多くの拍手が体育館に響きました。

選挙管理委員会による司会や運営も大変よく、演説会や投票が滞りなく行われました。

1年生から5年生が現在の学年として登校する日は、あと20日ほどです。そして、来年度は皆一つ上の学年に進級します。

一人一人が学級や学校全体での役割を意識して、自らの生活をよりよくしていこうとすれば、学校全体もよくなっていきます。児童のその思いと活動を我々教員も精一杯サポートしていきます。来年度が楽しみです!

昨日、クスノキタイムに合唱部による「ありがとうコンサート」が行われました。

合唱部の先生がピアノ伴奏を担当し、「心のノート」と「糸」を歌いました。

多くの観客が来ていて、体育館は大変にぎやかな雰囲気になりました。しかし、合唱部のメンバーが開始の挨拶をすると、皆静かになり、コンサート会場さながらの様子でした。

合唱が始まると、メンバーは皆大きな口と豊かな表情で立派に歌うことができました。

特に2曲目の「糸」では、聞いている児童が友達同士で思わず肩を組んで揺れ始めるほどで、多くの児童が感動していました。

高学年の児童から構成される「部活動」だけあって、一致団結したパフォーマンスの力は、とても大きなものです。

合唱部のみなさん、これからも頑張ってください!

今年も、本校ではバレンタインコンサートを行いました。

クスノキタイムに、体育館で、金管バンド部の演奏に合わせて、カラーガード部がパフォーマンスを披露してくれました。

金管バンド部の演目は「怪物」と「学園天国」でした。この日に向けて、部活動の時間になると、金管バンド部もカラーガード部も一生懸命練習に取り組んでいた様子が印象的でした。

本番が近づくにつれて、準備の時から児童の緊張が伝わってきました。しかし、どこかワクワクした楽しもうとしている雰囲気もありました。

柏木先生のタクトを見て、金管バンド部の児童はこれまでの練習の成果を精一杯発揮することができ、オーディエンスの児童も皆聞き入っていました。

また、カラーガードのきらびやかな旗の動きに多くの保護者も魅了されていました。

発表が終わったあとの、達成感に満ちた児童は、とてもよい表情をしていました。

日頃の成果をこのように発表できることは、児童の学習活動の上でとても大切なことと改めて実感しました。

お越しになられた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

本日、1限目に1年生が生活科でたこあげを行いました。それに伴い、6年生がお手伝いとして参加しました。

1年生は、生活科でたこに絵を描く活動をしていて、完成させることができました。

それをあげるため、6年生に手伝ってもらい、一緒にたこあげを楽しみました。

たこがうまく空にあがらないことに困惑する1年生に、やさしくアドバイスする6年生。たこを高く持ち上げ、1年生に力いっぱい走るよう呼び掛ける6年生。とてもやさしいお兄さん、お姉さんです。

アドバイス通りに行ったこがあがると、1年生からは歓声があがり、そのまま風にのせて高く高く上げていました。1年生のとても満足そうな表情に「やさしいお兄さんお姉さん」も誇らしげな笑顔になっていました。

中には、「ちょっと貸して」と1年生からたこを借りて、無邪気に走る6年生の姿も見られ、とても楽しそうな時間となりました。

6年生は、卒業式までの登校日数のカウントダウンを始めました。今日から数えると6年生の登校日数はあと27日です。ぜひ、「すてきなお兄さん、お姉さん」の後ろ姿を残る日数でいっぱい下級生に見せてあげてほしいです。

本校では今週、児童会が企画したイベント「つよく・ゆたかに・たくましく」が実施されています。

上級生と下級生のペア学年・ペア学級で休み時間に、児童会が考えたゲームに挑戦し、楽しみながら、仲を深めるというものです。

本日は、4年生と2年生の部が行われました。

休み時間になると、4年生が2年生を誘いに行き、体育館や多目的教室で楽しいゲームを行いました。

4年生は、開始時刻に間に合うように急ぎながら2年教室前へ行き、2年生に優しい口調で誘っていました。ゲーム中も、背を屈めながら2年生の顔をのぞきこみ、笑顔で呼びかける姿は、とても微笑ましかったです。

2年生も優しい4年生に親しみながら、わくわくした表情でいろいろなゲームに取り組み、大変盛り上がっていました。

4年生は、皆しっかり下級生の面倒をみることができていて、その様子から1年間の成長ぶりと頼もしさを感じました。今日の活動は、2年生にとっても楽しい思い出になったと思います。

2月となり、今の学年も残り2か月間です。「できるようになった!」「成功した!」という思いや経験をたくさん重ね、自信をつけて進級してほしいです。

先日、くすのき学級の児童がブドウ園にてミカン狩りを行いました。

2学期からミカンの木を観察しながら、収穫時期を楽しみにしておりました。

児童はどのミカンを獲ろうかしっかり観察して、おいしそうなミカンの場所を皆で伝え合うことにしました。

高学年の児童が積極的に低学年に場所や獲り方を教え、皆夢中で収穫を始めました。

獲り終わったら、早速その場で味見です。とてもあまくておいしいミカンばかりでした。

どの児童も、「もう1個獲りたい!」「明日もやりたい!」と大喜びでした。

来年度からブドウの栽培は行わない予定です。それに伴い、今回が最後のミカン狩りになりそうですが、とてもよい思い出になりました。

「はい、どうぞ。」 「ありがとう」

「はい、どうぞ。」 「ありがとう」

さて、明日2月1日(木)が市内小中学校の特別支援学級児童生徒による「伸びゆく子 作品展」の最終日となります。まだご覧になられていない方、興味のある方は、是非見に行ってみてください。

昨日1月25日(木)から2月1日(木)まで、日進市伸びゆく子教育作品展が日進市民会館ライトコートで開催されています。

この日に向けて、特別支援学級の児童は、担任の先生に教えてもらいながら、思い思いの作品を頑張って仕上げました。

児童の作品は、どれも色づかいがゆたかで、個性が表現された素敵な作品ばかりです。作品を見ていると、夢中になって制作する児童の姿が目に浮かび、心が温かくなりました。

本展覧会では、市内小中学校特別支援学級の児童・生徒の作品も展示されています。よろしければ、是非ご覧ください。

今日は、今季一番の強い寒気が日本列島に流れ込んでいるようで、早朝から雪が降り、大変寒い一日になりました。

それでも、児童は大変元気で、雪が降っていることに喜び、通学路からは歓喜の声が聞こえてきました。

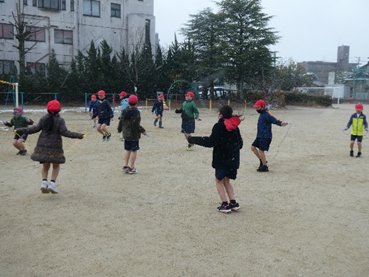

明日、本校では体つくり運動の総まとめとなる「大縄跳び大会」が実施されます。体育の授業では、この大会に備えて、懸命に縄跳びの練習をしています。

運動場からは、「さむいー!」という笑顔の叫び声がある一方、跳んだ回数を元気よく数える声や、縄に跳び込むタイミングを知らせる掛け声がたくさん聞かれます。

これだけ寒い日でも、外で元気に活動できる児童を見ていて、「健康第一」とつくづく思います。そして、日頃のご家庭での健康管理と配慮に感謝いたしております。

明日の大縄跳び大会、良い結果と同時に児童一人一人がこれまでの練習を経た上での達成感を感じ取ってくれるとよいです。みんな、頑張ってね!

本日は、五年生の学級の様子をお伝えします。

給食の時間は、さすが高学年であり、自分たちで分量を考えながら、迅速に配膳を進めることができます。また、給食当番が欠席していても、他の児童が自発的に当番の代わりを務めることができ、立派です。

学活の授業では、学級の雰囲気が学年末に向かってよりよくなるよう、係が企画したイベントに皆で積極的に取り組みました。

児童は互いに話し合いながら、考えや気持ちを伝え合い、充実した時間となりました。

自分たちで計画をして、成功するように注意点に気を付けながら、実践する。高学年になると、このようなことができるようになります。

五年生が、しっかり日頃の学校生活で学習し、成長していることがよく分かりました。

彼らは、来年度は六年生!最高学年として立派に本校をけん引してくれることを期待します!

メジャーリーグで活躍している大谷翔平選手が全国の小学生に寄贈してくれたグローブが、昨日本校にも届きました。右利き用2個と左利き用1個!とても軽くて使い心地がよさそうです!

早速、本日より6年生から順番に一人一人手にとってみていました。

児童は、わいわい言いながら、楽しそうにグローブに手を入れて、感触を味わっていました。

中には、「今すぐ投げてみたい!」と投球のポーズを構える児童もいました。

クローブについていた札には、大谷翔平選手の写真と「野球しようぜ!」というメッセージが添えてありました。

児童には、大谷翔平選手の様々な活躍や逸話と共に、日々努力するひた向きな姿、仲間を思いやる優しい心の大切さにも注目して、自分自身の成長に生かしてもらいたいです。

今週から朝の業前の時間に、各学年で体づくり運動として大縄跳びで八の字跳びをしています。

この活動に向けて、体育の時間でも皆で息を合わせて、跳ぶ練習をしています。

担任の先生も、学級の児童の息を合わそうと、目いっぱい元気な声でアドバイスや応援をしています!

児童は、縄が止まる度に互いに跳ぶタイミングを確認したり、縄を回す速さなどについて、声を掛け合ったりして、連続で跳べる回数を増やそうと努力しています。

児童の様子を見ていると、「皆で協力して目標に向かうこと」「互いに支え合い、励まし合いながら努力すること」の大切さと素晴らしさを強く感じられます。

1月25日26日に校内で大会が行われます。是非児童には、日ごろの努力の成果を発揮して、ベストの記録をだしてもらいたいです。

そして、学級全体で一致団結して、3月まで駆け抜けてもらいたいです。

本日、3年生で福祉実践教室が行われました。

2限目に学級ごとに分かれて異なる学習内容を学びました。

「目が不自由な方への介助の仕方」では、児童は二人組になり、目をつむった友達を安全に歩行できるように、腕をとり、床の状態を言葉で教えながら、案内していました。

「手話の使い方」では、講師の方から手や指の動かし方を詳しく教わりました。

「点字の書き方」では、50音や濁点のついた文字や音の詰まる文字の書き方について教わり、実際にキットを使ってピンで点字を打ちました。

3限目には、学年全体で盲導犬について学習しました。

どの学習においても、児童は積極的に体験活動に取り組みながら、障がいがある人を支えるときは、優しい気配りが必要であるということを学ぶことができました。

社会に暮らす全ての人が同じように生活できる「インクルージョン」「ノーマライゼーション」という考えがあります。児童が今回の学習を通じて、障がいの有無に関わらず困っている人の立場に立って考えたり、共に支え合って生活していくことの大切さについて理解できたりしたら、幸いです。

ご家庭でも、児童に今日考えたことや思ったことを聞いてあげてください。

昨日、2限目から3限目にかけて授業参観が行われました。

また、先日発生した能登半島地震への義援金を募りました。中央昇降口でPTA役員の方が立って、募金の呼びかけをしてくださり、たくさんの義援金が集まりました。ご協力ありがとうございました。

今年度最後の授業参観ということもあり、児童は、1限目からソワソワ、ワクワクしながら過ごしていました。

2年生では、担任の先生と栄養指導の先生から食育の一環として、正しい箸の持ち方、使い方について教わり、熱心に学習することができました。

くすのき学級では、ホットケーキづくりを行いました。ボールに容れたホットケーキミックスを牛乳としっかりまぜることができ、「はやく食べたい!」「おいしくなぁれ!」という声が上がりました。

保護者の方々に、お子さんの成長の様子をみていただけるすてきな機会になりましたら幸いです。

あと2か月すると、児童は皆、進級、卒業と次のステージにステップアップしていきます。

児童一人一人が「成長できた!」と思いながら、自信をもって来年度を迎えることができるよう、この2か月を大切に過ごしてもらいたいです。

本日、3学期の始業式を行いました。

児童の元気な姿と声が学校に戻ってきました。

朝、寒い体育館でしたが、児童の熱気は、ジャンボヒーターに負けないぐらいの勢いで、温かくなりました。

1月1日に発生した能登半島地震で、多くの方々が、今この瞬間も復興に向けて懸命に活動されていることをニュースで目にします。

始業式では、校長先生はじめ、生活指導の先生がこのことに触れて、3学期のはじめの心構えについて話されました。今日という日を児童も職員も健康に迎えられたことに感謝しながら、日々の生活を大切に過ごしていかねばならないと強く思いました。

始業式が終わり、それぞれの学級で学級活動の授業が行われました。

1年生では、3学期のスタートということで、先生の話を聞きながら、目標を考えていました。

3年生の学級では、転入生を迎えるレクリエーションをして、楽しい幕開けを迎えていました。

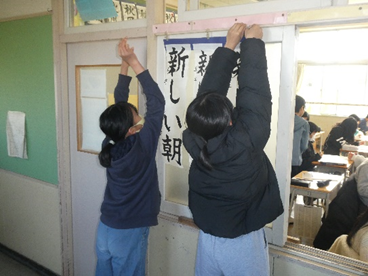

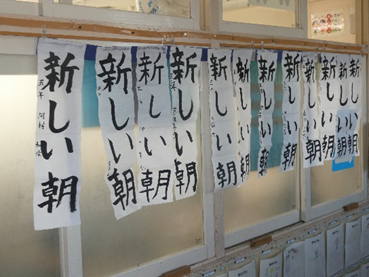

5年生では、冬休みの宿題であった書初めをさっそく廊下に掲示していました。

3学期も実り多い学習期間になってほしいです。

今学期も本校の教育活動にご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

本日、2学期の終業式を迎えました。

体育館に全学年が集合して行ったのですが、入場から皆静かに落ち着いて集まることができました。

校長先生の話を聞き、児童は「4月から今日まで、どのような成長をとげることができたか」各自で考えました。児童の後ろ姿からは、今日までしっかり成長できたことが伺え、頼もしさを感じました。

久々の校歌斉唱でしたが、2学期の締めくくりにふさわしく、元気よく歌うことができました。

生活指導の柏木先生の話の中で、日ごろの生活の中でさまざまなことに感謝する気持ちの大切さについて学びました。

保護者の皆様、2学期も本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。

冬休みの間、児童が規則正しく、安全に生活ができるように見守ってあげてください。

3学期もよろしくお願いいたします。