今日の給食は、とんこつラーメン(中華麺)、愛知の野菜入り春巻き、バンバンジーです。

とんこつラーメンは、白く濁ったコクのあるスープ(白湯)に、豚肉、玉ねぎ、にんじん、もやし、ねぎ、コーン、なるとを煮込んで作りました。ラーメンのスープには、野菜のうま味や栄養素がたくさん溶け出しています。給食では、それを全部飲めるように食塩を少なくして作っています。中華麺を上手に混ぜ合わせ、汁まで残さず食べましょう。

愛知の野菜入り春巻きは、愛知県産のキャベツや玉ねぎなどを使った野菜たっぷりの春巻きです。ぱりぱりした食感を楽しんで食べましょう。

教室では、とんこつラーメンやバンバンジーサラダが人気でした。2学期に入り、子どもたちの食欲が旺盛になってきたように感じます。主食がしっかり食べられるようになってきたので、ご家庭でも主食の量を調整しながら、しっかりと食べていただければと思います。「食欲の秋」ですね!

今日の給食は、麦ごはん、野菜とキムチの炒め物、えび団子スープ、巨峰(2粒)です。

巨峰は、粒が大きく、甘みや香りが強いので、「ぶどうの王様」と呼ばれ、日本人に大変好まれています。愛知県は、巨峰の栽培が盛んで、知多半島の大府市や東浦町で多く生産されています。

今日は、特別に日進市で生産された巨峰を提供します。日進市のぶどう農家のみなさんが、この日のために丹精込めて育てた巨峰を13700粒も用意してくれました。今年は種なしの巨峰です!

みんなで感謝して味わって食べましょう。

1年3組では、野菜とキムチの炒め物や巨峰が人気でした。1年生も給食のキムチの味に慣れてきたようで、進んでおかわりする姿が見られました。「キムチが食べられたら大人だよね。」という子どもたち同士のやり取りも、微笑ましかったです。デザートの巨峰は、どの子も手で上手に皮をむいて食べられていました。とても甘くて美味しい巨峰だったので、「もっと食べたかった!」という声も聞けました。

今日の給食は、ごはん、牛乳、いわしの梅煮、千草あえ、豆腐のすまし汁です。

千草とは、「たくさんの」や「あおい」という意味があります。今日は、ほうれん草、もやし、油揚げを使って作りました。ほうれん草は、緑黄色野菜の代表で、とても栄養価の高い食品です。特にカロテン、ビタミン、鉄分を豊富に含んでいます。ほうれん草に多く含まれる「カロテン」は、血管を丈夫にし、皮膚や粘膜を強くする働きがあります。また、「ビタミンC」は体の抵抗力を高め、かぜを予防します。さらに、私たちの食生活の中で不足しがちな「鉄分」も多く、貧血を予防します。これらの栄養素を効率よく吸収するには、肉類や魚、卵、豆類などのたんぱく質を多く含む食品と一緒にとるといいそうです。

今日は、「油あげ」と一緒に和えてありますので、鉄分を吸収するのにとても効率の良いメニューです。残さず食べましょう。

1年生の教室では、いわしの梅煮や豆腐のすまし汁が人気でした。千草あえは、甘辛くて食べやすい味付けでしたが、油揚げがなかなか飲み込めず、苦戦している子もいました。次回は、油揚げの量をもう少し減らして提供したいと思います!

今日から2学期の給食が始まりました!

献立は、ナン、ドライカレー、牛乳、ツナのレモンサラダ、冷凍みかんです。

子どもたちは、久しぶりの給食をとても楽しみにしていました。「今日は、なんじゃー!」と朝からやや興奮気味の様子。

ナンは、インドをはじめ、アフガニスタン・イランなどの中央アジアの国々で主食とされている平焼きのパンです。タンドールという焼き釜にはりつけて焼きます。もっちりとした食感が特徴のパンです。

インドでは、ひき肉をつかったカレーのことを「キーマカレー」と呼びます。ナンとキーマカレーはインドの代表的な料理です。今日は、牛肉や豚肉、たくさんの野菜を炒めたドライカレーをナンにのせたり、つけたりして、楽しく食べましょう。

1年4組では、初めてナンを食べる子もいましたが、上手にちぎってあっという間に食べてしまいました。もっと食べたかったようです。デザートの冷凍みかんも、甘くて冷たくて喜んで食べていました。

2学期も毎日の給食をしっかり食べて、精一杯頑張りましょう!!

今日は、食育の日です。献立は、ごはん、牛乳、あなごのかば焼き、手巻きのり、かにかまサラダ、沢煮椀です。愛知県産の手巻きのりを使って、あなごのかば焼きやかにかまサラダをごはんと一緒に巻いて食べましょう。

あなごの名前の由来は、海の岩穴や砂地に穴を掘って住んでいるからです。あなごは、広島県の瀬戸内海沿で一年中とれる魚です。「うなぎ」によく似た形で、うろこがなく30cm~60cmくらいの魚です。すしやてんぷら、かば焼きにして食べられます。体をつくるたんぱく質を多く含んでいます。

4年5組では、あなごのかば焼きやかにかまサラダが人気でした。のりにごはんを広げ、具材を上手に巻いて、嬉しそうに食べていました。今日は、お休みの子が何人かいたので、具材をもりもりのせて豪華な手巻きごはんにして、お腹一杯食べました!

さて、今日で1学期の給食は最後です。明後日からの夏休みは、自分の体を大きく成長させるのに絶好のチャンスです!好きなものを好きなだけ食べる生活では、体は成長しません。

早寝、早起きを心がけ、毎日しっかり食べて、心も体もしっかり成長させましょう。

2学期の給食開始は9月2日(金)からです。楽しみにしていてくださいね!

今日の給食は、ごはん、牛乳、スパニッシュオムレツ、枝豆とコーンのピリ辛煮、メロンです。

メロンは果肉の色によって、赤肉系、青肉系、白肉系に分けられます。赤肉は、夕張メロンがよく知られていて、青肉はアンデスメロンが有名です。また、白肉にはホームランメロンなどがあります。さらに、メロンの網目の有無によって、ネット系、ノーネット系にも分けられます。メロンの網目は成長過程でできてくるもので、中身が大きくなろうとする力で皮に縦や横にひびが入り網目状になっていきます。

今日の給食には、「タカミメロン」という種類のメロンです。果肉は緑色で糖度が高くさわやかな甘みがあります。果肉がやや硬めなので日持ちがよいのも魅力の一つです。味わって食べましょう。

4年3組では、枝豆とコーンのピリ辛煮やメロンが人気でした。枝豆とコーンのピリ辛煮は、しょうが、にんにく、牛ひき肉、豚ひき肉、コーン、枝豆をごま油で炒め、一味唐辛子や醤油で味付けした料理です。ごはんとの相性が良かったので、いつもよりごはんがしっかり食べられていました。

年に一度しか登場しにないメロンを楽しみにいていた子もいました。旬の果物を食べる機会は、とても大切ですね。スプーンを上手に使って、夢中で食べていました。「まだ食べられる!」と皮から身を削って、一生懸命食べている子もいました。きれいに食べてくれてありがとう!

今日の給食は、ごはん、牛乳、さばのカレー揚げ、海藻サラダ、とうがん汁です。

周りを海で囲まれた日本は、昔から海藻を食べる習慣がありました。日本では、何種類ぐらいの海藻が食べられているか知っていますか?海藻の中でよく知られているのは、のり、わかめ、昆布、ひじき、もずく、寒天などです。主な物だけでも約25種類あります。また、カルシウムが多い食べ物というと、乳製品や魚などが思い浮かびますが、海藻にも多くのカルシウムが含まれています、さらに、鉄、カリウム、食物繊維なども多いです。海の中から豊富に栄養を吸収した海藻は、まさに栄養の宝庫なのです。

今日の海藻サラダには、わかめ、茎わかめ、昆布、赤とさかのり、白ふのりが入っています。味わって食べましょう。

4年4組では、とうがん汁や海藻サラダが人気でした。今年度、給食に初登場の「とうがん」は、水分が多く癖のない野菜です。ムロアジのだしと相性がよくおいしかったですね。さばのカレー揚げは、さばが苦手な子も「カレー味なら食べてみようかな」と思えたようです。どの子もよく食べられていました。

今日も完食です!!

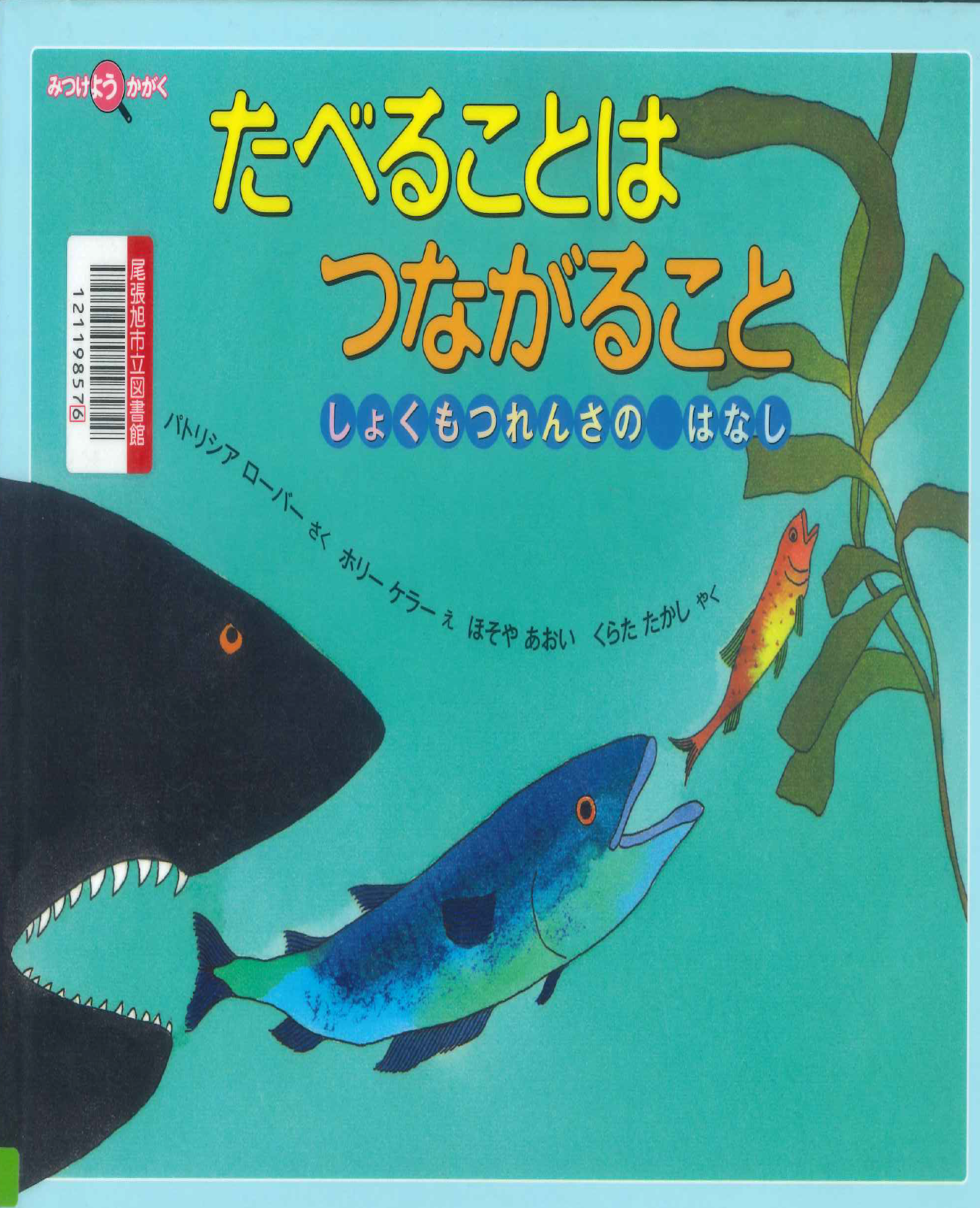

今日は、第2回「おはなし給食」の日です。給食の放送時間を活用し、給食委員会の5年生の児童が絵本の読み聞かせをしました。

第二回は、生きていくために大切な食べ物のつながりを考えてみましょう!

たべることは つながること

しょくもつれんさの はなし

パトリシアローバー作 ホリーケーラー絵

今日の給食は、坦々麺(中華麺)、牛乳、小籠包(2個)、サワー漬けです。

「坦々」とは、中国四川省の方言で「天秤棒」を意味します。坦々麺は、天秤棒に道具をぶら下げて、担いで売り歩いていたことから、この名前がつきました。本場の四川省では、日本でいう「汁なし坦々麺」が主流です。日本でなじみ深い坦々麺は上海の坦々麺に近いようです。白みがったスープは、練りごま、豆板醤、ラー油などを溶かして作ります。肉みその辛味を引き立てるために、スープはまろやかに仕上げています。今日は、スープに麺をよくからめて、味わって食べましょう。

4年5組では、小籠包や坦々麺が人気でした。坦々麺は、ごまの香りがほのかにしておいしかったですね。麺が好きな子が多いので、あっという間に食べてしまう子もいました。サワー漬けは、苦手な人もいましたが、「暑い季節にすっぽいものを食べると体の疲れがとれるよ」と声をかけると、頑張って食べようとする姿が見られました!今日も全部完食です!!

今日の給食は、夏野菜カレー(麦ごはん)、牛乳、福神漬サラダ、冷凍みかんです。

夏野菜には、かぼちゃ、ピーマン、トマト、なすが使われています。夏野菜には、ほてったカラダを内側からクールダウンする水分やカリウム、また、不足しがちなビタミンなどの栄養素がたっぷり含まれています。体の熱を逃してくれる効果もある野菜が多いので、夏バテや熱中症予防にも効果的です。

今日は、疲労回復に効果的なビタミンB 1が豊富な豚肉と一緒に夏野菜をたっぷり入れて煮込んだカレーです。しっかり食べて、暑さを乗り切りましょう。

4年2組では、夏野菜カレーや冷凍みかんが人気でした!なすやピーマンが苦手な子は、いつもと違うカレーが食べられるか心配している様子でしたが、夏野菜の「うま味」と「甘み」がしっかりでていたので、「いつものカレーよりおいしい!」という感想も多く聞くことができました。

カレーのおかげで、ごはんもしっかり食べられたので今日は全部完食です!みんな嬉しそうでした!!

今日の給食は、ごはん、牛乳、油淋鶏、きゅうりのごま醤油あえ、春雨スープです。

油淋鶏は中国東部・上海地方で食べられている家庭料理です。「ユーリン」は、油をかけるという意味で、「チー」は鶏肉のことです。揚げた鶏肉にねぎ、しょうが、ごま油、酢などで作った食欲を増す香味ソースをかけます。鶏肉は、牛肉や豚肉に比べて脂肪が少なく淡白な味わいが特徴です。世界の多くの国で飼育されており、料理法も多いため日常的に食べられています。体を作る成分であるたんぱく質やビタミンB群を多く含み、牛や豚に比べてカロリーが低いため健康的な食事には欠かせない食材です。

今日は、鶏肉にてんぷら粉をまぶして油で揚げ、にんにく、たまねぎ、砂糖、ごま油で作ったソースを上からかけました。味わって食べましょう。

4年1組では、油淋鶏やきゅうりのごま醤油あえが人気でした。油淋鶏は、鶏肉がとても大きく食べ応えがありましたね。給食で初めて登場する料理でしたが、「たれがおいしい!」と好評でした。味がしっかりしていたので、ごはんも進みましたね。

今日の給食は、ごはん、牛乳、愛知のしそ入り鶏春巻き、麻婆豆腐、切り干し大根のナムルです。

愛知のしそ入り鶏春巻きは、愛知県産のしそや鶏肉が入った春巻きです。

ナムルに使用されている切り干し大根は、大根を細く切り、干して乾燥させて作ります。

大根は、日本で一番多く作られている野菜です。生の大根では長い期間、保存できませんが、干して乾燥させることで長期間保存ができます。さらに、甘みが増しておいしくなります。こうして保存したものを野菜が少ない季節に食べていたそうです。主な産地は、宮崎県で11月半ばから作り始めます。太陽の光を浴びて、栄養素やうま味がギュッとつまっているだけでなく、昔の人の知恵も詰まった食材です。これからも大切に食べていきたい食材の一つですね。

給食では、愛知県でとれた大根から作った切り干し大根を使用しています。よくかんで味わって食べましょう。

あじさい学級では、しそ入り鶏春巻きや麻婆豆腐が人気でした。春巻きは、一口食べると「しその香り」が口いっぱいに広がり、とてもおいしかったですね。子どもたちに人気の麻婆豆腐は、久しぶりに給食に登場したこともあり、楽しみにしていた子が多かったです。ごはんにかけて、麻婆豆腐丼にして食べていました。切り干し大根のナムルも食感を楽しみながらよく食べられていました!

今日は、一年に一度「織姫」と「彦星」が会える七夕です。給食も七夕の行事食になっています。

献立は、ごはん、牛乳、星形ハンバーグのバーベキューソースかけ、ひじきとツナのサラダ、天の川汁、七夕ゼリーです。みなさんは、短冊にどんな願いごとを書きましたか。

ハンバーグは、星形をした特別なものです。焼いたハンバーグに、たまねぎ、りんご、にんにくで作ったバーベキューソースをかけました。天の川汁は、天の川に見立てた米粉めんと、星形のかまぼこやオクラが入っています。そして、デザートには、七夕をイメージした白ぶどうとサイダーの二層のゼリーにみかん果汁の星が浮かんでいます。

今日の給食には、4種類の星形の食材が入っています。みなさんは、いくつ見つけられましたか?

七夕は、豊作を祈り、自然の恵みに感謝する行事でもあります。みなさんも、食べ物に感謝しながら残さず食べましょう。

6年2組では、星形ハンバーグや天の川汁が人気でした。6年生も給食に入っている星を探して、楽しく食べていました。また、天の川汁には、星形のかまぼこがいくつ入っているか数えている子もいました。いつもと違う特別な給食は、子どもたちにとって嬉しいものですね。

デザートの七夕ゼリーもすっきりとした甘さでとても人気がありました。おかわりじゃんけんは白熱していました!

今日の給食は、ごはん、牛乳、レバー入りつくね(2個)、ゴーヤチャンプルー、わかめ汁です。

ゴーヤは、「にがうり」とも呼ばれ、名前の通り少し苦みのある野菜です。沖縄では、古くから「夏野菜の王様」と呼ばれ、薬効のある野菜とされてきました。ゴーヤには、ビタミンやミネラルが豊富でカロテン、ビタミンC、カリウムなど夏バテ防止に有効な成分が含まれています。特に、ビタミンの含有量は、トマトの5倍と言われ野菜の中でもトップクラスです。

苦いゴーヤの特徴は、色が濃く・イボが小さく密集しているものだそうです。スーパーでゴーヤを買う際には、参考にしてみてください。

今日は、苦みをおさえるために下茹でしたゴーヤを、豚肉、たまねぎ、豆腐、卵と一緒に炒めた「チャンプルー」です。味わって食べましょう。

1年2組では、わかめ汁やレバー入りつくねが人気でした。子どもたちの中には「ゴーヤが苦いかな」と心配している子もいましたが、ごはんと一緒に食べるとさほど苦みは感じられず、進んで食べられていました。苦手意識があった子も、ゴーヤが食べられたので嬉しかったようです。少しずつ食べられるものが増えることは、成長の証ですね。

今日の給食は、サンドイッチバンズパン、牛乳、チキン竜田揚げ、ボイル野菜、一人用ノンエッグマヨネーズ、夏野菜のミネストローネです。サンドイッチバンズパンには、チキン竜田揚げやボイル野菜をはさみ、上からノンエッグマヨネーズをかけて食べましょう!

夏野菜とは、「6~8月にかけて収穫される野菜」のことです。夏に旬を迎える野菜は、暑い夏を乗り切るために必要な栄養素がたっぷりつまっています。夏野菜の特徴は、トマトやきゅうり、なす、とうもろこしのように色鮮やかな見た目のものが多いことです。食欲が落ちやすい暑い季節でも食べたい気持ちにさせてくれます。また、汗をかく季節にぴったりな豊富な水分も特徴の一つです。体の熱を逃してくれる効果もある野菜が多いので、夏バテや熱中症予防にも効果的です。今日は、夏野菜のトマト、パプリカ、なす、ズッキーニを煮込んだスープです。残さず食べましょう。

あじさい学級では、夏野菜のミネストローネやチキン竜田揚げが人気でした。夏野菜のミネストローネは、トマトの甘味と酸味のバランスがよく、とてもおいしかったですね。

いつもパンを半分にしてしまう子もチキン竜田揚げやボイル野菜をはさむことで、全部食べられていました。会食中は、給食センターで揚げ物や汁を調理している映像を見ました。給食センターの調理場の様子を初めて見る子もいたので、興味深々でした!