今日の給食は、ミルクロールパン、牛乳、鶏肉のハーブ焼き、ごぼうサラダ、コーンポタージュです。

コーンは、とうもろこしのことです。とうもろこしは、夏に実ります。米や小麦のように多くの国の主食とされています。若い時に食べるものは野菜として食べます。食物繊維やビタミンEやB1が多く、体の調子を整える働きがあります。乾燥させた物には、ポップコーンや粉にして食べるものがあります。今日は、粒状のコーンとすりつぶいたコーンを使い、米粉のルウや牛乳でしっかりととろみのついたスープを作りました。コーンの甘味が口いっぱいに広がります。味わって食べましょう。

6年生の教室では、鶏肉のハーブ焼きやコーンポタージュが人気でした。パンにコーンポタージュをつけて「つけパン」スタイルで食べる子が多かったです。コーンポタージュは、食べたい子がたくさんいたので、あっという間になくなってしまいました。ごぼうサラダもごぼうのしゃきしゃきした食感が好評で、どの子もよく食べられていました。今日は、子どもたちの好きな給食ばかりだったこともあり、パンもおかずも全て完食できました!!

今日の給食は、ごはん、牛乳、揚げさばのおろしがけ、きんぴらごぼう、のっぺい汁です。

さばは、塩焼き、みそ煮、寿司ネタなどとして食卓に登場する人気のある魚です。和食の定番とも言われる食材ですね。日本でも多く食べられてきた魚ですが、実は、古くから世界中でも食べられていたようです。さばは、あじやさんまと同じ青魚と呼ばれる種類の魚で、頭の働きを良くするドコサヘキサエン酸という栄養素が入っています。このドコサヘキサエン酸は、魚にしか入っていません。魚が苦手という人もいると思いますが、まずは、一口食べてみてくださいね!今日は、さばの切り身に片栗粉をまぶして油で揚げたものに、大根おろしとしょうゆやみりんを混ぜ合わせたたれをかけて提供します。味わって食べましょう。

6年4組では、きんぴらごぼうやのっぺい汁が人気でした。きんぴらごぼうの味付けには、少量の一味唐辛子を使っているため、ピリっとした辛味がアクセントになっておいしかったですね。量は、しっかりありましたが、残さず食べることができました!

のっぺい汁は、ほくほくのさといもが好評でした。具沢山で食べ応えがありましたが、こちらも完食でした。さすが6年生!!

今日の給食は、ごはん、牛乳、ひじきとじゃこのふりかけ、豆腐団子(2個)、呉汁です。ひじきとじゃこのふりかけは、まぐろ油漬け、しらす干し、ひじき、にんじん、ピーマンを炒めて、しょうゆや砂糖で味付けした手作りふりかけです。

海の中のひじきは、赤茶色をしていて、そのまま食べると固くて、しぶいので、刈り取った後、釜で茹でます。茹でると緑色に変わり、さらに8時間ぐらい茹でていると黒っぽくなります。その後、お日様に干すと、皆さんが見たことのある真っ黒な干しひじきになります。海が育ててくれたひじきは、人が時間をかけて丁寧に食べられるようにして、ようやく私たちの口に入ります。自然やいろいろな人が作ってくれたひじきです。感謝して残さず食べたいですね。

あじさい3では、ひじきとじゃこのふりかけや呉汁が人気でした。手作りふりかけをごはんに勢いよくのせて、もりもり食べる姿が見られました。「ピーマンも苦くないね。」と野菜の味も確かめながら食べられていました。温かい呉汁も楽しみだったようで、「あったまるー!」と嬉しそうに食べていました。

今日の給食は、ごはん、牛乳、白身魚のゆずみそ焼き、大豆サラダ、生揚げの吹き寄せです。

生揚げは、豆腐を油で揚げて作ったものです。油揚げを作るときよりも豆腐を厚く切ります。生揚げのことを「厚揚げ」といったり、油揚げのことを「薄揚げ」と言ったりもします。吹き寄せは、赤や黄色の落ち葉が木枯らしに吹き寄せられた様子を、生揚げ、にんじん、しいたけで表現した料理です。木枯らしとは、字の通り木を枯らす風という意味で、10月後半から12月にかけての間に吹く冷たい風のことです。季節の食材を味わっていただきましょう。

2年2組では、白身魚のゆずみそ焼きや生揚げの吹き寄せが人気でした。白身魚のゆずみそ焼きは、ゆずの香りと味が口いっぱいに広がっておいしかったですね。みそとの相性もばっちりでした!2組の児童は、魚が好きな子が多く、箸を使って上手に食べられていました。また、先日の授業で「おはし名人になろう」の学習をしたばかりなので、どの子も箸の持ち方を意識し、お皿がピカピカになるまで米粒や小さな野菜をつまんで食べてくれました!見ていてとても気持ちが良かったです。2組のみなさん、きれいに食べてくれてありがとう!!

今日の給食は、ごはん、牛乳、あじフライのレモンソースかけ、ほうれん草のごまあえ、けんちん汁、コーヒー牛乳の素です。

ほうれん草は、一年中スーパーで見かける野菜の一つですが、もともとほうれん草は冬に育つ野菜です。冬の間に栄養をせっせとためて、春になったら真っ先に茎を伸ばして花を咲かせたいため、葉を広げてじっと我慢をして冬を過ごします。こうして、寒さに耐えて育ったほうれん草は、甘みが増して味もよく、栄養分もたっぷりなのです。このように一年中手に入るほうれん草ですが、夏と冬ではおいしさはもちろん栄養価も全く違います。今日は、キャベツやもやしと一緒に茹でて、ごまあえにしました。残さず食べましょう。

5年4組では、あじフライのレモンソースかけやけんちん汁が人気でした。あじフライは、レモンソースの味わいとさくさくした食感が好評でした。今年度、初登場の「コーヒー牛乳の素」にも、大興奮の子どもたちでした。こぼさないように、慎重に牛乳に入れてよーくかき混ぜて味わって飲んでいました。今日は、肌寒い日だったため、牛乳が飲みにくい子もいたので、コーヒー牛乳の素があると分かって進んで牛乳を飲む姿が見られました。明日からも日に日に寒さが増してきますが、給食をしっかり食べて残り少ない2学期を元気に過ごしましょう。

今日の給食は、あんかけ麺(ソフト麺)、牛乳、蒸しささみのレモンサラダ、チュロスです。

あんかけ麺は、愛知を代表するご当地料理「あんかけスパゲティー」をアレンジした料理です。たくさんの野菜、ウインナーやベーコンをトマトソースで煮込んだソースにソフト麺をからめて食べましょう。

さて、今日は、子どもたちが楽しみにしていたチュロスがつきます。チュロスは、どこの国発祥のお菓子か知っていますか?正解は、スペインです。大西洋と地中海に面し、古来さまざまな民族が行き交う場所にあったスペインでは、地方によって特色ある料理が作られてきました。

スペイン人は、1日に5回食事をすると言われています。一般に昼食は14時から、夕食は21時以降と食事の時間が遅く、午前中と午後に日本のおやつのような間食をとる習慣があります。朝食は、簡単に済ませる人が多く、ミルク入りコーヒーやホットチョコレートとチュロスを食べるのが定番です。

今日は、揚げたてのチュロスにグラニュー糖をまぶして提供します。おいしく食べましょう。

1年3組や4年2組では、あんかけスパゲティーやチュロスが人気でした。あんかけスパゲティーを初めて食べる子もいましたが、麺一袋をお椀に全部入れて、豪快に混ぜて食べる姿が見られました。ウインナーや野菜のうま味が口いっぱいに広がっておいしかったですね。

デザートのチュロスは、もっと食べたい児童が多かったので、どのクラスもおかわりじゃんけんは白熱していました。初めての給食のチュロスの味は・・・「めちゃめちゃおいしい!」と大興奮の様子でした。ほんのり甘くてさくさくでおいしかったですね。「また食べたい!」とたくさんのリクエストもありました♬

今日の給食は、ごはん、牛乳、鶏肉のしょうが焼き、キャベツとちくわのあえもの、豆腐とわかめのみそ汁です。しょうがは、インドを中心にした熱帯アジア原産で、日本には3世紀前に渡来したのではないかと推定されています。江戸時代には食用として一般的に使われるだけでなく、体を温める成分が含まれていることから薬用としても利用されたと言われ、血行を良くする作用、発汗により熱を下げる作用、咳を鎮める作用があり、昔から人々の役にたってきました。また、優れた殺菌力があり、食中毒予防や胃液の分泌を活発にして食欲を促す作用もあります。食べる部分は地下茎のごつごつした節のように肥大したかたまりで、強い香りと独特の辛みが特徴です。冷奴の薬味や豚肉のしょうが焼き、寿司の口直しの「がり」など、独特の香りが料理に欠かせない風味を作り出します。今日は、鶏肉のしょうが焼きです。味わって食べましょう。

1年4組では、鶏肉のしょうが焼きや豆腐とわかめのみそ汁が人気でした。鶏肉のしょうが焼きは、しょうがの効いたたれも好評で「ごはんにかけて食べたい!」という子もいました。

今日は、肌寒い日だったので温かいみそ汁をおかわりしたい子がたくさんいました。具沢山で体の中から温まりましたね。しっかり体温を上げて、午後の授業も頑張りましょう。

今日の給食は、ごはん、牛乳、麻婆豆腐、しゅうまい(2個)、中華サラダです。

麻婆豆腐は、「四川省」という地域の郷土料理です。四川省は中国の中ほどから少し西よりの場所にあり、広さは日本全体の面積より大きく、8000万人もの人が住んでいます。四川料理といえば、他にも坦々麺、ホイコーロー、バンバンジーやチンジャオロースなどがあり、唐辛子、山椒、胡椒などの香辛料を使った辛さ特徴です。四川料理に辛いものが多いのは、四川省は冬の寒さが厳しいので、体を温めるためだと言われています。麻婆豆腐に使う豆板醤という調味料は、空豆から作られるみそで、唐辛子やごま油が入っています。給食の麻婆豆腐は、豆板醤のほかに豆みそも使用し、みんなが食べやすいように甘めに作られています。味わって食べましょう。

教室では、麻婆豆腐やしゅうまいが人気でした。麻婆豆腐をごはんにのせて、麻婆豆腐丼にして食べている子もいました。みその味がしっかりしていてごはんが進みましたね。どのクラスもよく食べられていました。中華サラダもきゅうりやもやしの食感がよく、子どもたちに好評でした!

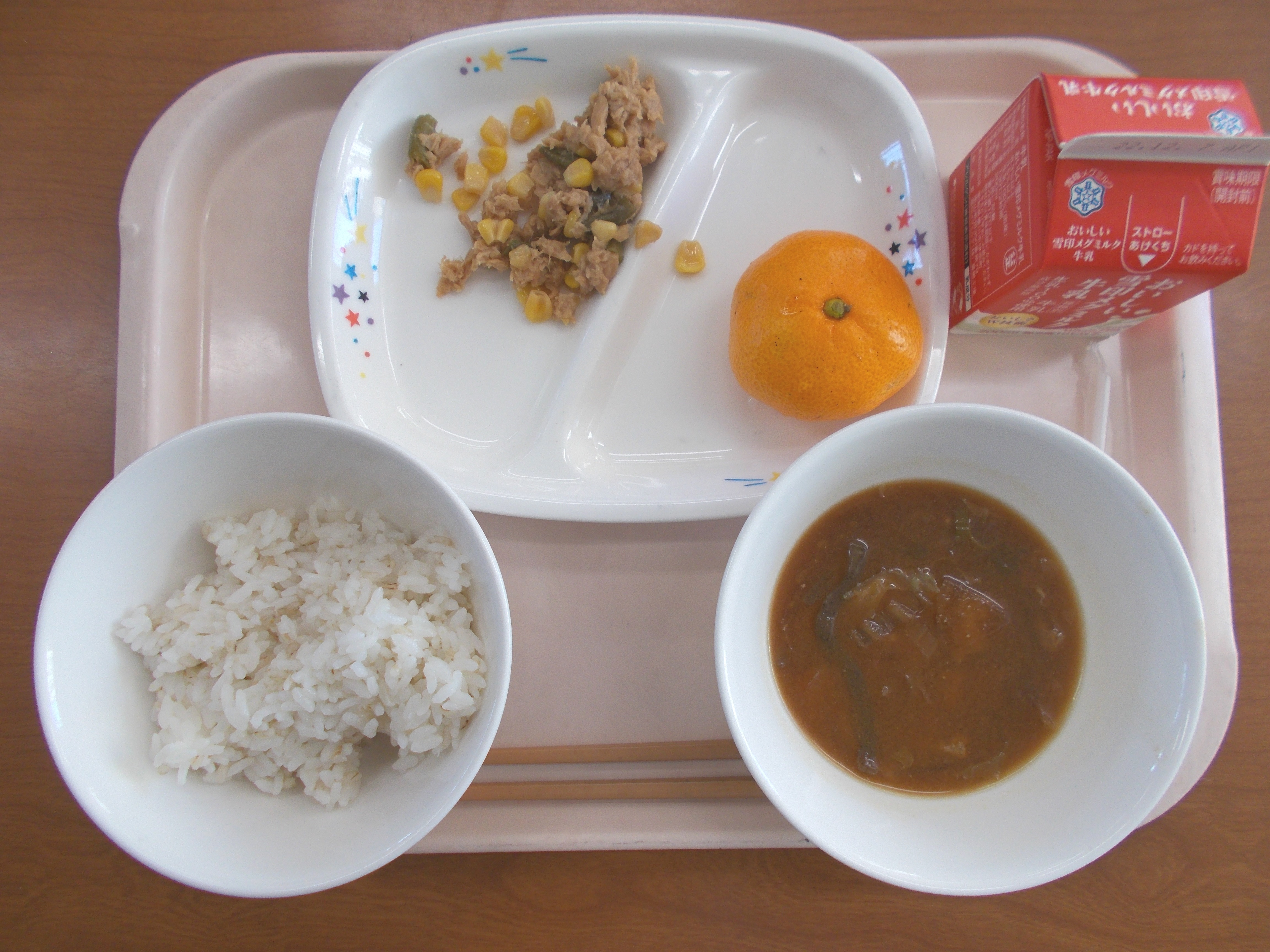

今日の給食は、ツナそぼろ丼(麦ごはん)、牛乳、豚汁、みかんです。

ツナそぼろは、まぐろ油漬け、スイートコーン、さやげんいんげんを炒め、しょうゆと砂糖で味付けしたものです。麦ごはんにのせて丼ぶりにして食べましょう。

さて、今日は旬の果物「みかん」をつけています。みかんには、肌の調子を整えたり、風邪を防いだりしてくれるビタミンCが含まれます。みかん2個で、大人が必要な一日分のビタミンCを摂取できると言われています。愛知県では、初夏から秋に販売されるハウス栽培のみかんと、露地栽培で11月から販売される「宮川早生」や1月から販売される「青島温州」があります。また、糖度を上げるために、木の下に水の吸収を抑えるシートを敷いて栽培するマルチ栽培みかんもあります。

今の時期からは、みなさんが住んでいる愛知県でもみかんがよくとれます。健康のため、1日2個のみかんを食べましょう!

教室では、ツナそぼろやみかんが人気でした。ツナそぼろをのせてごはんを食べるといつも以上にごはんが進み、ごはんを完食できたクラスが多かったです。

今年度、初めてつけた生のみかんは、甘くてとてもおいしかったですね。今日は暖かい日だったので、冷凍みかんを期待していた子もいましたが、生のみかんの甘さとみずみずしさに感激していました!高学年の児童は、小ぶりのみかんだったので、もっと食べたかったようです。

今日の給食は、ごはん、牛乳、さんまのみぞれ煮、五色の酢の物、いもの子汁です。

いもの子とは、さといものことを指す方言です。いもの子汁は、昔から広くさといもづくりが行われていた岩手県の郷土料理で、秋口から晩秋にかけて旬を迎えるさといもを地場産物の根菜や肉などと一緒に煮込んで作ります。地域によって具材や味付けが異なり、岩手県奥州市では主に鶏肉を使い、しょうゆで味付けをしますが、豚肉を使ったりみそで味付けしたりする地域もあるそうです。いもの子汁一杯で多彩な食材が食べられるので、たんぱく質やビタミン、食物繊維など幅広く栄養をとることができます。残さず食べましょう。

5年3組では、さんまのみぞれ煮や五色の酢の物が人気でした。五色の酢の物は、春雨の食感がよく、さっぱりとした味付けが好評でした。

いもの子汁は、さといもがたくさん入っていたので具沢山で食べ応えがありましたね。さといもが苦手な子もいましたが、温かいお汁は大好きな子が多く、お汁を飲んで心も身体も温まりました!

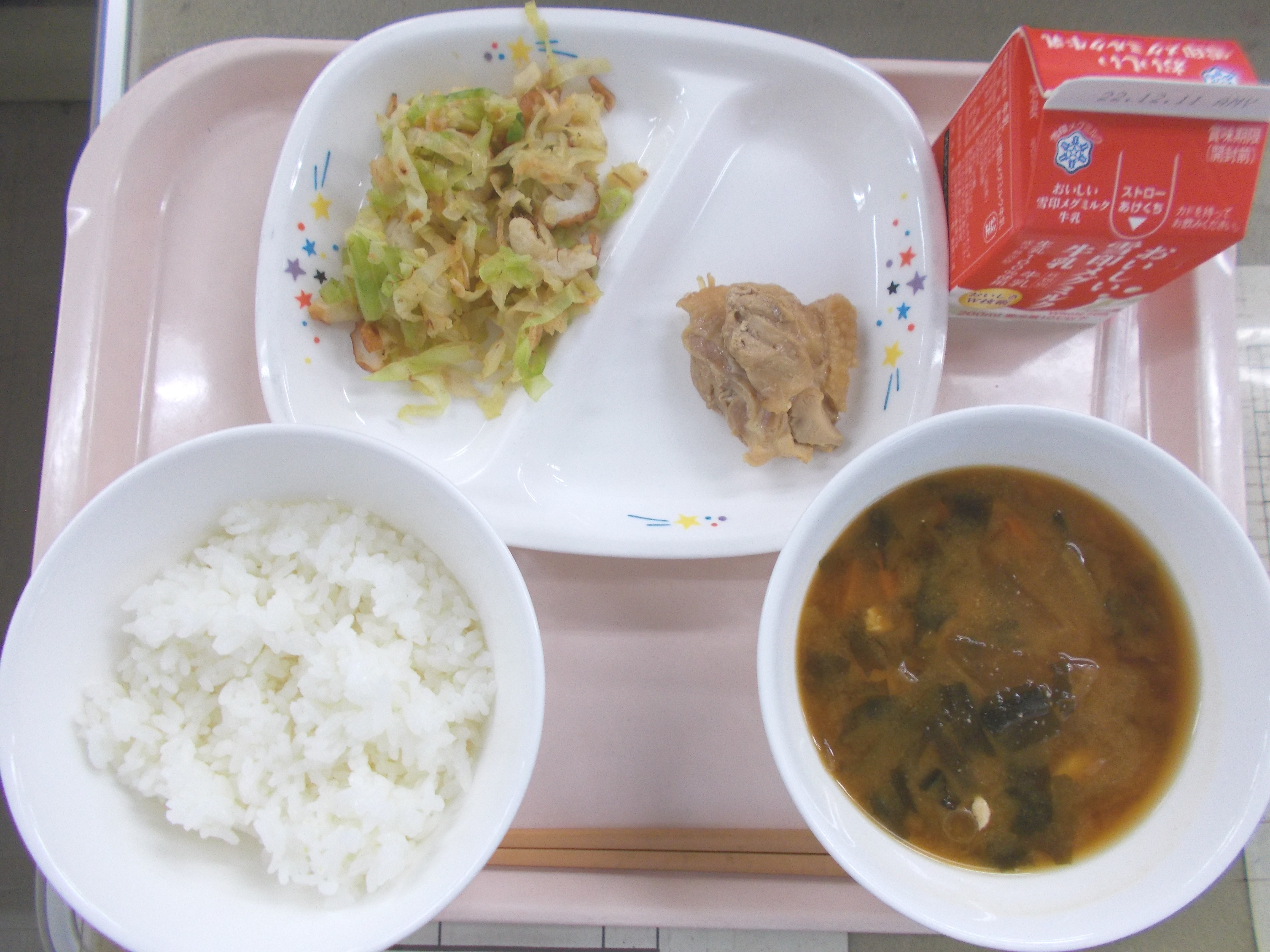

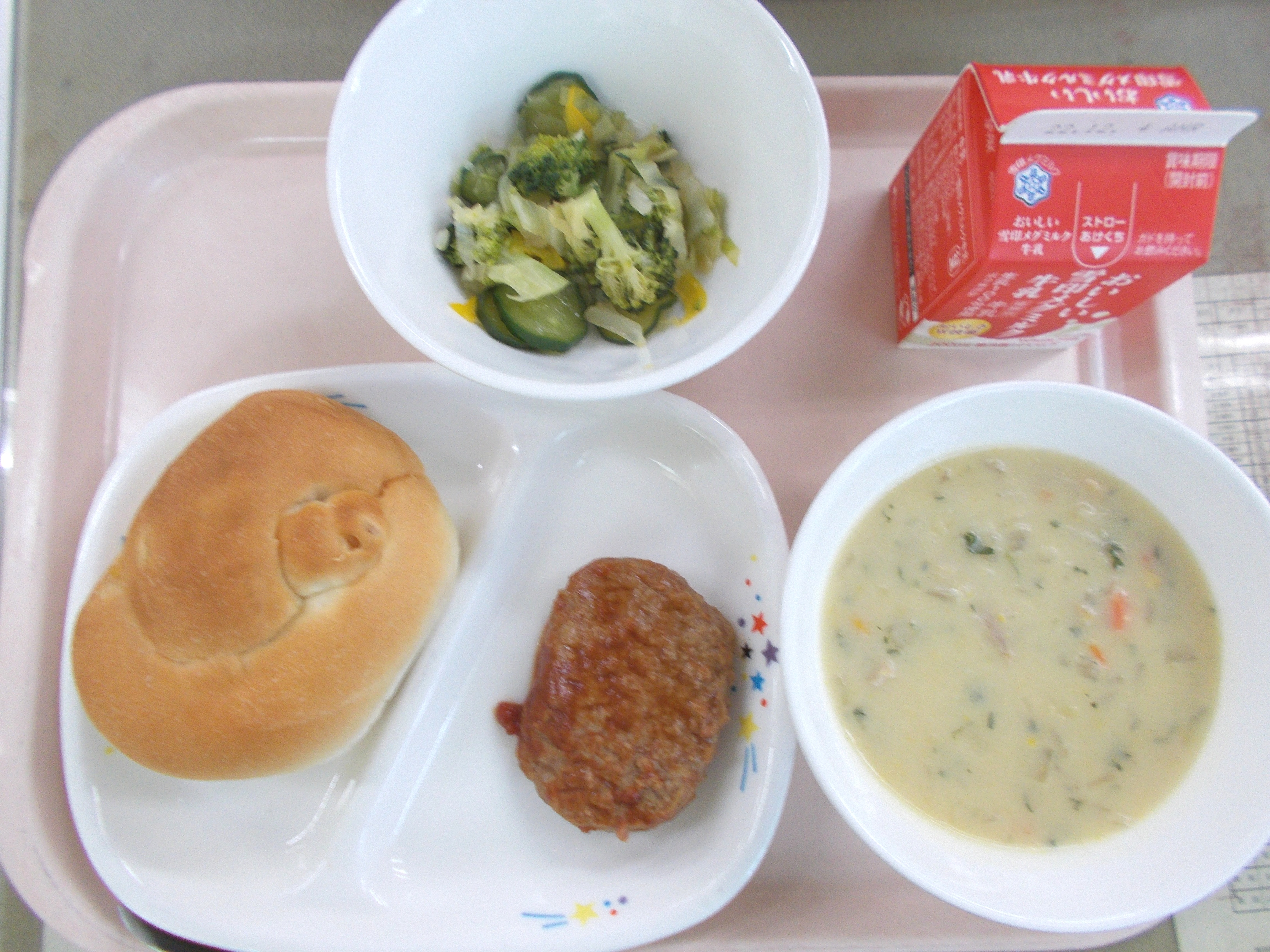

今日の給食は、りんごパン、牛乳、ハンバーグのトマトソースかけ、ブロッコリーサラダ、豆乳コーンスープです。りんごパンは、昨年出すことができなかったので、久しぶりの登場です!

りんごは、8月から10月にかけて収穫されます。日本で栽培されている品種は約100種類で、約半数が「ふじ」という品種です。次いで「つがる」「王林」「ジョナゴールド」などがあります。今年は10月と11月の2回、りんごを取り入れました。青森県産と長野県産の「ふじ」というりんごを使用し、甘く煮たものをパンに混ぜています。他のパンに比べて、ほんのり甘くておいしいので、給食では、人気のパンです。味わっておいしく食べましょう。

1年生は、朝から「りんごパン」を楽しみにしていたようです。1年1組では、初めて食べるりんごパンのおいしさに大興奮の様子でした。「りんごの味がしていつものパンよりおいしい!」という声をたくさん聞くことができました。今日は、ハンバーグのトマトソースかけや豆乳コーンスープも好評で、あっという間に食べてしまう子もいました。

今日の給食は、ごはん、牛乳、はんぺんのカレー揚げ、れんこんサラダ、おじゃがもち汁、ヨーグルトです。

ヨーグルトは、牛乳に乳酸菌を混ぜて発酵させたものです。乳酸菌がお腹の中に入ると、悪い菌と闘って、いろいろな病気から体を守ってくれます。乳酸菌は、お腹の中で野菜と一緒になると、野菜に含まれる「食物繊維」をえさにして、元気に活動することができます。みなさんが、野菜と乳酸菌を一緒に食べると乳酸菌は仲間を増やして、一層元気に活動することができるのです。残さず食べましょう。

教室では、はんぺんのカレー揚げやおじゃがもち汁が人気でした。はんぺんのカレー揚げは、はんぺんにカレー粉とてんぷら粉を混ぜた衣をつけて油で揚げたものです。カレー粉の香りと味が食欲をそそる一品です。簡単に作れるので、ご家庭でも作ってみてください。

今日は、気温が上がり温かい日だったので、冷たいヨーグルトも嬉しかったようです。終始にこにこで給食を食べていた子どもたちでした!

今日の給食は、ひじきごはん、牛乳、ごぼう入りつくね(2個)、沢煮椀、きゅうりのピリ辛漬けです。

ひじきごはんは、給食センターで炊いたごはんです。黒色をしているひじきですが、実は海の中では黄土色をしています。乾燥させることで黒色になります。ひじきは漢字で「鹿」の「尾」の「菜」と書きます。見た目が黒くて短い鹿のしっぽに似ていることからきているそうです。ひじきには、みなさんの歯や骨を作っていれる「カルシウム」やお腹の掃除をしてくれる「食物繊維」というように私たちの体に嬉しい栄養が詰まっています。煮物のイメージが強いひじきですが、今日はひじきごはんにして提供します。

おいしく食べましょう。

教室では、ひじきごはんやきゅうりのピリ辛漬けが人気でした。きゅうりのピリ辛漬けは、輪切りにしたきゅうりをゆでて冷まし、一味唐辛子、ごま油、しょうゆ、砂糖を混ぜたたれに漬け込んだものです。簡単に作れて子どもたちにも人気の一品です。ひじきごはんは、ひじきが苦手な子も他の具材のうま味がしっかり出ていておいしかったので、進んで食べてくれていました!

今日の給食は、ごはん、牛乳、厚焼卵、みそおでん、小松菜とチキンのあえものです。

みそは、大豆に塩と米や麦・こうじを加えて作ります。地方によって材料や塩加減が違うので、全国にいろいろな種類のみそがあります。5年生のみなさんは、家庭科の授業で「みそ」について学習しましたね。今日のみそおでんに使われているみその種類は分かりますか?

私たちがよく食べる赤みそは、愛知県・岐阜県・三重県の限られた地域で食べられるみそです。大豆と塩・こうじだけで作るので、「豆みそ」とも呼ばれます。米みそや麦みそに比べ、長い期間をかけて作るので、濃い赤色をしています。そして、煮込んだ時に風味が落ちにくいので煮物にもよく合います。

今日は、大根やちくわと一緒に豆みそをぐつぐつ煮込んで作った「みそおでん」です。味わって食べましょう。

5年1組では、みそおでんや厚焼卵が人気でした。具沢山で温かいみそおでんは、子どもたちに好評でした。豆みその深い味わいがおでんの具に染み込んでいてとてもおいしかったですね。甘い厚焼卵との相性もばっちりでした!

今日の給食は、サンドイッチバンズパン、牛乳、キャベツ入りメンチカツ、ボイル野菜、中濃ソース、さつまいものクリームシチューです。

さつまいもは、中国から今の鹿児島県が「さつま」と呼ばれていた時代に、伝わったので「さつまいも」と呼ばれるようになりました。さつまいもは、根を土の奥深くに伸ばして、栄養をとることができるので、他の作物が育たないような畑でも作ることができます。昔は、お米がとれないときの食料として大活躍しました。さつまいもには、体を動かす時に必要なエネルギーのもとになる「炭水化物」やお腹の中の掃除をしてくる「食物繊維」が多く含まれています。今日は、さつまいもを大きく切ってシチューに入れました。さつまいもの甘味がしっかり出て、おいしく仕上がりました。味わって食べましょう。

2年4組では、バンズパンやさつまいものクリームシチューが人気でした。教室では「先生、とびきりサンドの出来上がり!」と嬉しそうにパンに具を挟んで食べる子どもたちの姿が見られました。思い思いのハンバーガーを作って、大きな口で頬張る姿はとても可愛らしかったです。さつまいものクリームシチューは、濃厚なスープで具沢山で食べ応えがありました。子どもたちにとても好評で「また食べたい」という声も聞けました。お家でも、じゃがいものかわりにさつまいもを使ったシチューはいかがでしょうか。