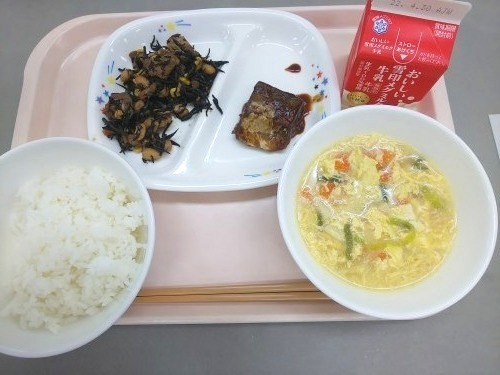

今日は「食育の日」の給食です。献立は、ごはん、牛乳、さばの八丁味噌煮、ひじきと大豆の炒り煮、かき卵汁です。八丁味噌は、原料の大豆そのものと麹を使って生産され、長期熟成させた豆味噌です。愛知県の八丁村(現在の岡崎市八丁町)で作られていたため「八丁味噌」と呼ばれるようになりました。

岡崎出身の武将、徳川家康の健康と長寿を支えたのは「麦飯と豆味噌」だったと言われ、古くから愛知の食文化を支えてきました。

今日のさばの八丁味噌煮は、さばと八丁味噌を高温高圧処理し、さばの骨まで柔らかく食べられるようになっています。八丁味噌は、加熱すればするほどコクがでておいしくなり、ごはんとの相性もバッチリです。また、さばの独特の臭みも消してくれるので、魚が苦手な人でもおいしく食べられると思います。

残さず食べましょう!

今日の給食は、ごはん、牛乳、鶏の照り焼き、即席漬け、あかもく入りつみれ汁です。あかもくは、わかめやこんぶ、ひじきと同じ海藻の仲間です。北海道東部を除く日本全国の海で収穫できます。愛知県では、常滑市のセントレア空港近くの海で収穫されます。あかもくは、細かく刻むとねばりがでてくるのが特徴で、このねばり成分が体の免疫力をアップさせる働きがあります。今日は、お汁の「つみれ」の中にあかもくを細かく刻んで入れました。細かく刻まれているので、分かりづらいかもしれませんが、あかもくの磯の香りとねばりを味わって食べましょう。

教室では、つみれの配膳に苦労していましたが、一人2個ずつ上手に配膳できました。あかもくの味や香りは、低学年の児童でも感じることができました。美味しかったようです!

今日の給食は、ごはん、牛乳、白身魚のレモンソースかけ、れんこんサラダ、わかめ汁です。今日の白身魚は「ほき」という魚です。ほきは体長1メートルを超えるとても細長い先細った体をしている魚です。主に、オーストラリアやニュージーランドに生息しています。味のよい白身魚なので、フライにして市販のお弁当やフィッシュバーガーの材料に使われています。今日は、ほきにパン粉をまぶして油で揚げたものに、レモンソースをかけました。給食のレモンソースは、とても人気があります。レモン汁にしょうゆや砂糖を混ぜるだけで簡単にできるので、家でも作ってみてくださいね。よくかんで味わって食べましょう。

2年2組では、配膳後、れんこんサラダが少しだけ残っていましたが、「もう少し食べたい人?」と声を掛けるとたくさん手が挙がり、あっという間になくなりました。2年生になって、野菜のおかずも頑張って食べられる子が増えて嬉しい限りです。

今日の給食は、マーボーソースかけ(ソフトめん)、牛乳、しゅうまい(2個)、中華サラダです。豆腐は、江戸時代のころから夏の冷ややっこ、冬の湯豆腐として親しまれ、庶民の貴重なたんぱく質の供給源でした。現在市販されている豆腐は、その製法によって木綿、絹ごし、ソフト、充填の4種類に分けられます。最近では、枝豆や黒豆から作った豆腐などの新商品も生まれ、ヘルシー志向の食品としても見直されています。

今日は、木綿豆腐を使ってマーボーソースかけを作りました。ソフト麺にかけて食べましょう。

2年2組では、しゅうまいやマーボーソースかけが人気でした。2年生になって、麺を1袋食べられるようになった子や食べ終わった麺の袋をしっかり結べるようになった子もいて子どもたちの成長を感じました!

今日の給食は、ごはん、牛乳、キャベツ入りメンチカツ、はくさいのおかかあえ、沢煮椀です。

メンチカツは、日本で誕生した料理です。豚肉や牛肉のひき肉にたまねぎのみじん切り・塩・こしょうなどを混ぜ合わせ、小判型または球型に成形し、小麦粉・溶き卵・パン粉からなる衣をつけて油で揚げて作ります。今日は豚肉・牛肉のひき肉にたまねぎやみじん切りを混ぜ合わせたメンチカツです。今日は、新しいクラスになって初めての給食です。この一年もみんなでおいしく食べましょう。

2年2組では、待ちに待った給食を前に嬉しそうな子どもたちでした。おかわりタイムでは、たくさんの子が給食をおかわりしました。おかげでぜーんぶ完食です!2年生になってとても張り切っている様子が伝わってきました。明日からの給食も楽しみですね。

今日の給食は、中華飯(ごはん)、牛乳、しゅうまい(2個)、春雨サラダ、いちごです。

「一番好きな果物は何?」と聞かれたら、あなたは何と答えますか?

きっと「いちご!」と答える人も多いのではないでしょうか。

いちごの赤い実をよく見てみると、小さなブツブツがたくさんついています。これは種です。実は、私たちは種の付け根が大きくなったところを食べています。品種によって形や色、大きさ、味が違うけれど、どれも甘酸っぱくておいしいですね。ビタミンCがとてもたくさん含まれています。今日はとれたてのいちごを小袋に入れて提供します。

子どもたちは、朝から給食のいちごを楽しみにしていました。3年4組の子どもたちは、嬉しさ一杯の表情で給食を食べ始めました。「いちごを最初に食べようかな。」という子もいました。甘くておいしいいちごをみんなで食べて、給食最後の良い思い出もできたようです。

さて、一年間の給食はでどうでしたか。毎日の給食が食べられることは、当たり前のことではありません。みなさんの目の前にある給食は、「食べ物の命」があり、「食べ物や給食を作ってくださる人」がいるからこそできるのです。これからも毎日の食事に感謝して大切に食べましょう。

新学期の給食開始は4月12日(火)です。楽しみにしていてください!

今日の給食は、ミルクロールパン、牛乳、ハンバーグのバーベキューソースかけ、ひじきとツナのサラダ、豆乳クラムチャウダーです。「チャウダー」とは、魚介類に野菜やベーコンなどを加えて煮込んだアメリカの代表的なスープです。そして、あさりが入っているものを「クラムチャウダー」といいます。あさりには、カルシウム・亜鉛などの普段不足しがちなミネラルが豊富です。また、疲労回復に効果のあるタウリンが含まれており、水に溶けやすいので汁ごと飲める料理がおすすめです。さらに、貧血に有効なビタミンB12も含まれています。今日は、あさりにベーコン、たまねぎやにんじんなどの野菜を加えて、豆乳や米粉のルウを使って煮込んだスープです。味わって食べましょう。

3年1組では、ひじきとツナのサラダと豆乳クラムチャウダーが人気でした。クラムチャウダーは、あさりの旨味がしっかりと出ていておいしかったですね。パンにつけて食べる子もいました。食べやすい組み合わせだったので、あっという間に食べてしまう子が多く、もの足りなさを感じていた子もいたようです。

今日はみんなで祝おう「卒業おめでとう給食」の日です。6年生は最後の給食になります。

献立は、夏休みに募集した学校給食献立コンクールの応募献立の中から「お祝にふさわしい!新しい!食べてみたい!」素敵な献立を組み合わせて決定しました。献立を実施するに当たっては、みなさまからクラウドファンディングにより支援金をつのりました。

黄飯豆ごはんはくちなしで黄色に色づけたごはんでお祝いの日を鮮やかに彩ります。愛知県の尾張地方では「子どもの日」のお祝いに食べる習慣があります。別添えのごま塩をかけて食べましょう。

デザートの黄金ロールケーキは、愛知牧場の牛乳を生地に使用するなど愛知県産の素材を生かした地産地消ロールケーキです。支援金がたくさんが集まったので、豪華な生ケーキが提供できました。

たくさんの温かい支援に感謝して、みんなで楽しく味わって食べましょう!

6年2組では、いつもと違う給食に大興奮の子どもたちでした。おかわりタイムでは、何からおかわりしようか迷うほど食べたいものがたくさんあったようです。また、欠席者のロールケーキをかけて白熱のじゃんけん大会も繰り広げられました。給食の最後には、子どもたちから「おいしかった!」という声をたくさん聞くことができました。

今日の給食は、サンドイッチロールパン、牛乳、フランクフルトのケチャップソースかけ、ボイル野菜、野菜たっぷりスープ、棒チーズです。今日は、サンドイッチロールパンにフランクフルト・ボイル野菜・棒チーズをはさんで食べましょう。

チーズの歴史はとても古く、現在食べられている食品の中で最古のものの一つと考えられています。日本では、牛乳が伝来した飛鳥時代にチーズのような「蘇」というものが作られましたが、貴族の一部の人しか食べることができなかったそうです。現在では、世界中に1000種類以上ものチーズがあります。表面が白カビで覆われている物や、ブルーチーズと呼ばれる青カビを利用したチーズなどもあります。今日のチーズは、プロセスチーズと呼ばれているもので、日本でもよく食べられているチーズです。チーズには、骨や歯を強くするカルシウムが豊富に含まれています。日本人はカルシウムが不足しがちなため、ぜひ、食べてもらいたい食品です。残さず食べましょう。

1年生の教室では、パンにチーズやフランクフルトをはさむのに少し苦労していましたが、大きな口を開けてほおばる姿が可愛らしかったです。また、パンにはさむ具材が多かったため、嬉しそうな子どもたちでした。パンを完食できたクラスも多かったです!

今日の給食は、ごはん、牛乳、さばの銀紙焼き、千草あえ、かきたま汁です。

「千草」とは、「たくさんの」や「あおい」という意味があります。今日は、ほうれん草、もやし、油揚げを使って作りました。ほうれん草は、緑黄色野菜の代表で、とても栄養価の高い食品です。特に、カロテンとビタミンと鉄分を豊富に含んでいます。ほうれん草に多く含まれるカロテンは、血管を丈夫にしたり、ガンの予防効果や皮膚を強くしたりする働きがあります。また、ビタミンCは体の抵抗力を高め、風邪予防にもよいです。さらに、私たちの食生活の中で不足しがちな鉄分も多く、貧血の予防にもなります。この栄養を効率よく吸収するには、肉類や魚、卵、豆類などのたんぱく質を多く含む食品といっしょにとるといいそうです。千草あえは油揚げとあえてありますので、鉄分を吸収するのにとても効率のよいメニューです。おいしく食べましょう。

教室では、さばの銀紙焼きやかき卵汁が人気でした。さばの銀紙焼きの甘みそは、ごはんとの相性がよく、ごはんがしっかり食べられた子が多かったです。かき卵汁も、卵がふわふわでおいしかったですね。

今日の給食は、カレーライス(麦ごはん)、牛乳、ハムステーキ、蒸すささみのレモンあえです。鶏ささみは、鶏の胸の裏側にある笹の葉に似た形をしていることから、ささみと呼ばれています。脂分が少なく、体を作るのに必要な上質なたんぱく質がとれます。調理の過程でパサパサしやすいので、サラダやスープにいれるのがおすすめです。

今日は蒸したささみを冷まして、茹でたキャベツやきゅうりと一緒に調味料であえました。レモン汁を入れて仕上げることでさっぱりと食べられます。残さず食べましょう。

1年3組では、カレーや蒸しささみのレモンあえが人気でした。今日も暖かい日だったので、ピリ辛のカレーは食欲をそそりました。ごはんもハムステーキも完食でした!

今日の給食は、ごはん、牛乳、麻婆豆腐、愛知の野菜入り春巻き、きゅうりのごまじょうゆあえです。

春巻きは、立春ごろに芽が出る山菜や木の芽を具材にしたことから、名付けられたそうです。ちょうど、今の時期に食べるのがぴったりということですね。今日は、愛知県でとれた鶏肉、にんじん、キャベツ、れんこんを入れて春巻きにしました。いろいろな具を入れて春巻きにすると、新しいおいしい味の発見ができたり、苦手な野菜も食べられたりしますね。みなさんも、春巻きの具に何が合うか考えてみてください。

よくかんで味わって食べましょう。

3年1組では、麻婆豆腐やきゅうりのごま醤油あえが人気でした。きゅうりのごま醤油あえは好きな子が多くあっという間になくなってしまいました。今日は暖かくお天気のいい日だったので、子どもたちの食欲はいつも以上にありました!

今日の給食は、ごはん、牛乳、鶏肉のレモン焼き、切り干し大根あえ、沢煮椀です。

鶏肉のレモン焼きは、生の鶏肉をしょうゆ、酒、砂糖、みりん、レモン汁を混ぜた調味液に浸けてオーブンで焼きました。レモン汁を入れることで後味がさっぱりとします。沢煮椀には、春を代表する「筍」を使っています。筍の成長はとても早く、土か顔を出して10日もすれば竹になります。一日に70cmも伸びると言われ一気に成長します。一旬(10日)で竹になることから、竹冠に旬で「筍」という感じになったそうです。春の出会いの味をしっかり味わいましょう。

あじさい学級では、鶏肉のレモン焼きや切り干し大根あえが人気でした。鶏肉は柔らかく味が染みていておいしかったですね。切り干し大根あえもよく食べられていました。

今日の給食は、ごはん、牛乳、和風コロッケ、豚しゃぶしゃぶサラダ、けんちん汁です。

豚しゃぶしゃぶサラダは、豚肉、キャベツ、にんじん、グリーンアスパラガスをさっとゆでて冷まし、ドレッシングで和えた料理です。アスパラガスは、3月から7月ごろにたくさん出回る野菜で、たけのこのように地面を押しのけてまっすぐに生えてきます。みなさんが使っている、えんぴつを太くしたような姿をした野菜です。アスパラガスには日光をたくさん浴びて育てた緑色のものと、土をかぶせ日光が当たらないように育てた白色のものがあります。今日はグリーンアスパラガスを使いました。残さず食べましょう。

あじさい学級では、豚しゃぶしゃぶサラダや和風コロッケが人気でした。和風コロッケは、れんこんやにんじんが入ったコロッケで、シャキシャキした食感がおいしかったですね。